「雑種」「迂回」「越境」ついには「埒外」──どうにも解りづらい作家・古川日出男について、さまざまな形で関わりを持つ方々に、さまざまな角度から解説していただきます。

「雑種」「迂回」「越境」ついには「埒外」──どうにも解りづらい作家・古川日出男について、さまざまな形で関わりを持つ方々に、さまざまな角度から解説していただきます。

第7回:三浦直之極私的古川日出男論 「リロードノベル 準備稿」

無限みたいな舞台の中央に、小さな机。机の上にはMacBook Air。机を囲むように古川日出男の小説が並べられている。

客席には、古川日出男がただひとり座っている。

三浦直之が現れ、MacBook Airのキーボードを叩く。叩いた音は、反響し劇場のそとまで伸びていく。

直之 「あ」

キーボードをパチン。

直之 「な」

キーボードをパチン。

直之 「た」

キーボードをパチン。

直之 「へ」

三浦直之のタイピングが加速する。それにあわせてセリフのスピードも加速していく。

直之 「ぼくはいま、あなたへむけて文字を打ち込んでいる。この二人称は、 不特定多数に捧げられたものじゃない、たったひとりのあなただけにむけて、ぼくは文字を打ち込んで、言葉へ変えて、声にしている。 あなたが紡いでくれた何千万もの文字をぼくは追いかけて、追いかけたその先にぼくは立って、こうしてぼくもぼくの言葉を紡いでる」

三浦直之、床に並べられた小説のなかから一冊「ハル、ハル、ハル」を取り出して開く。

直之 「こんな書き出しで始まるあなたの小説がある」

三浦直之、「ハル、ハル、ハル」を読みながら、文字をキーボードに打っていく。

直之 「この物語はきみが読んできた全部の物語の続編だ。ノワールでもいい。 家族小説でもいい。ただただ疾走しているロード・ノベルでも。いいか。もしも物語がこの現実ってやつを映し出すとしたら。かりにそうだとしたら。そこには種別なんてないんだよ

暴力はそこにある。

家族はそこにいる。

きみは永遠にはそこには停まれない。」

三浦直之、「ハル、ハル、ハル」を床に起き、再びキーボードを叩き始める。

直之 「この一節を読んだから、いま僕もこうして物語を書いている。ぼくも続編を書こうとおもった。書かなくちゃとおもった。あなたの物語の 続編を。全部の物語の続編を。あるいは前日譚を」

三浦直之、キーボードを叩く指がPCから離れ始める。しかし、叩いた音はキーボードを離れても響く。

パチ。パチ。パチ。

三浦直之、人差し指だけをつかって虚空をたたく。

直之 「h,a,r,u,h,a,r,u,h,a,r,u」

人差指で叩かれた音が次第に銃声へ変わっていく。

バン!

三浦直之の人差し指は銃口へと変わり、手は拳銃になる。

バン!

直之 「いま僕が握ってる拳銃は、あの物語で彼が実際に握っていた拳銃だ。もう彼のぬくもりは残っていない。だって彼がこれを握っていたのはもうずっとずっと昔のことだから。ぼくはこの拳銃にもう一度銃弾をこめる。リロードする。あなたの物語をリロードする。だから、これから語られるのは、たったいま思いついたけど、リロードノベル。 物語は反転して、観ると観られるは逆転して、僕とあなたも反転する。 古川さん、舞台にきてもらえますか?」

古川さんは舞台上へ上がるだろうか。

もし、古川さんが舞台へ上がってくれたら、僕は客席へ降りる。

もし、古川さんが舞台へ上がってくれなくても、僕は客席へ降りる。

僕が、客席の一つに腰掛けると、その一画はタクシーの車内になる。

僕は「ハル、ハル、ハル」の劇中人物、藤村晴臣(13)を演じはじめる。

タクシーはジャスコの駐車場に停まっている。

晴臣は後部座席に座っていて、運転席には原田悟(41)が座っている。

悟 「二人きりだと静かだなあ」

晴臣 「あの」

悟 「何だい、オミ君」

晴臣 「シニアはUFOって、どこで見たんですか?」

悟 「……ぅぅんとね、そうだなあ」

晴臣 「あ、何回目撃したんですか?」

悟 「七回」

晴臣 「何度も?」

悟 「そう。やっぱりタクシーって、夜中に流してたりするからじゃない? 郊外が多かったね。あれだね、東村山で二回。ちょこっと小平霊園を過ぎたとこでね。近いけれど、多摩湖で一回。あとはどこだったかなあ。そうだ埼玉のね、ほら巨いドームがあるじゃない? あれだ」

晴臣 「さいたまスーパーアリーナ?」

悟 「そう。あれの上空にもモクゲキしたよ。葉巻き型ってゆうの? リッパだったなあ」

晴臣 「箱根山では見ませんでした?」

悟 「あるよ」

晴臣 「ある……。あるんですね?」

悟 「おう。憶えてるよ。恰好いい型のぎらぎらUFOだったよ」

晴臣 「そうか」

悟 「ほっとした?」

晴臣 「ほっとしました。おれ、安心した」

晴臣、うつむく。

悟 「なら、よか……(晴臣を振り返り)ぅぅんと、泣いてんのか?」

晴臣 「喜んでる。おれ」

悟 「そうか。いろいろ、事情、あンのか」

晴臣 「うん。複雑な事情」

悟 「だろうな。拳銃も持ってるしな」

晴臣 「おれって」

悟 「何だい?」

晴臣 「おれって、この中で、いちばん幼いけど」

悟 「この三人の中で?」

晴臣 「そう。シニアとハル姉と、おれと。さっきから言葉考えてたんだけど。 おれがいちばん幼い」

悟 「だね。それで?」

晴臣 「でもね、おれがいちばん罪深い。うん、おれが」

悟 「オミ君さ」

晴臣 「何ですか?」

悟 「人生はそこそこ長いよ」

僕は、晴臣を演じるのをやめる。

僕は、三浦直之を演じる。

直之 「僕が、この僕、三浦直之の僕。僕が思い出せるいちばん古い家族との車中の記憶は、宮城県の女川に住んでいたころ。夜で、どこかからの帰り道だった。いくつだったかは覚えてない」

幼少期の三浦直之、後部座席に座っている。

隣には、姉の三浦麻衣と弟の三浦康平。康平はすやすや眠ってる。

運転席には、父親の三浦信治、助手席には母親の三浦浩美。

信治 「ママ、ガソリン足りないかも」

浩美 「え?(メーターをみて)ああ、ほんとだ」

信治 「ちかくにガソリンスタンドあったっけ?」

浩美 「あーどうだっけ」

直之 「ガソリンないとどうなるの?」

浩美 「車止まっちゃうね」

直之 「大変じゃん!」

麻衣 「うるさいなあ」

信治 「大変なんだよ」

直之 「止まったらどうするの?」

信治 「みんなで押して帰るしかないね」

直之 「どれくらいかかる?」

浩美 「明日の朝には着くかなあ」

麻衣 「え、やだー」

直之 「大変じゃん!」

浩美 「だから直もガソリンスタンド探して」

直之 「わかった」

直之、窓から顔を出してガソリンスタンドを探す。

直之 「(遠くを指して)あった。あれ、あの看板!」

浩美 「ほんとだ」

信治 「間一髪」

直之 「あぶなかったぁ」

車をガソリンスタンドまで走らせる。

信治 「あ、閉まってる」

直之 「え!?」

浩美 「ピンチだね」

直之 「あとどれくらいで止まるの?」

信治 「ギリギリもつかなあ」

直之 「このときの細かいやりとりは覚えてなくて、だからこの会話のほとんどは僕の捏造。ほんとのところ、両親は僕をからかってたのかもしれない。このときのことではっきりと思い出せるのは、夜空のこと。 星と月がきちんと光っていたっていうこと」

三浦直之、再び舞台上へ上がる。

直之 「僕は、あなたの物語を読んで、僕も続編を書かなくちゃとおもった。 そして、『父母姉僕弟君』という物語を書いた。偶然の出会いがつくる家族の物語を書こうとおもった」

客席にキッドと天球が現れ、座る。

座った一画は車内になる。

キッドが運転をして、その隣に天球。

キッド 「(窓の外を指して)そこ」

天球 「ん?」

キッド 「あそこ、俺の学校。昔」

天球 「へー」

キッド 「小学校三年生までだけど」

天球 「懐かしい?」

キッド 「うーん、なんか、改築されちゃってるから、うん」

天球 「改築ねー。かいちく。キッドさ、どんな子だったの? 小学生とかって」

キッド 「なんだろう、普通だけど、あー」

天球 「なに?」

キッド 「馬に乗ってた、よく」

天球 「小学生で?」

キッド 「うん、うち、いっぱい馬いたから。荒くれ者多くて。他の小学校とかからさ、よくくんの。もう決闘ばっか、基本」

天球 「荒れてるね」

キッド 「あ、違う。ごめん、これ、西部劇の話だったわ」

天球 「気を抜くといっつも西部劇の話するからな」

キッド 「根がセルジオレオーネだからな」

天球 「前はジョンウェインって言ってたじゃん」

キッド 「こみこみよ。あ、ここ、ここに、サボテンあったの」

天球 「なに、また西部劇?」

キッド 「ちがうちがう(車を止める) うわ、懐かしー。ここの先に線路があんのね。で、線路超えると、そこから、学校に繋がってて、近道なんだけど」

天球 「うん」

キッド 「先生にみつかると、すごい怒られるから、おそるおそるなんだけど」

天球 「うん」

キッド 「わくわくするじゃん。冒険、とか、なんかまあ」

天球 「わかるよ」

キッド 「で、なんかわかんないけど、石が、こうあるのの、なんかここらへんに、あんの、サボテン」

天球 「なんで?」

キッド 「わかんないけど。あって、くびれてんの、めっちゃ。ぎゅって。エロくて、それがっていう、思い出」

天球 「みたい」

天球、車を降りる。

キッド 「いや、もうさすがにないでしょ」

キッド、車を降りる。

天球 「どれくらいちっちゃいんだっけ」

キッド 「タバコくらい」

天球 「タバコね…」

天球、あたりを探し回る。

天球 「ないね」

キッド「まあ、ないよね。二十年前とかだからね」

天球 「ないかー。思い出全然ないじゃん」

キッド「俺のせいじゃないよ」

天球 「あたし死んだらどうする?」

キッド「・・・泣くけど」

天球 「それだけ?」

キッド「それだけだねー」

天球 「ふーん。いや、なんか、そろそろっぽいからさ」

キッド「まだ、全然、半分も過ぎてないよ」

天球 「でも、そろそろっぽいからな」

キッド「そっかぁ」

天球 「泣いてから、どうするの?」

キッド「どうしよっかなぁ。とりあえず、最後まで行くよ」

天球 「それがいいね」

キッド「うん」

天球 「あたし、死んだらさ、もうすぐさま、速攻、次のお嫁さん作ってね」

キッド「やだよ」

天球 「だって生涯あたしだけとか、めっちゃプレッシャーじゃん。ていうか、 そんなの無理なんだからさ。絶対ほら、好きな人できるからさ。でしょ」

キッド「そうだね」

天球 「だったら、いっそ、なるたけ早く、作って、ね」

キッド「急かされても」

天球 「まあね」

キッド「尽力はする、よ」

天球 「うん。あと、でも、うーん」

キッド「なに」

天球 「忘れないでね」

キッド「・・・うん」

天球 「忘れそうだなー。付き合った日覚えてる?」

キッド「・・・2月前半でしょ」

天球 「ほらー、絶対忘れるよ」

キッド「忘れないって」

天球 「あたし生まれ変わったら、もうわかんないかな」

キッド「なんか、さっきから話の展開はやくない?」

天球 「だってさ、学校もうわかんないんでしょ?」

キッド「学校?」

天球 「改築しちゃってさ」

キッド「ああ。学校と天球は違うでしょ」

天球 「どうでしょうね。まあ、忘れてもいいよ」

キッド「忘れないってば」

天球 「今の強がりだからね」

キッド「うん」

天球 「じゃあ、そろそろ、めちゃくちゃ未練あるけど」

キッド「うん」

天球 「とにかく遺言は、早めに嫁作れよってことだから」

キッド「うん」

天球 「ばいばい」

天球、そのまま倒れ命を失う。

キッド、倒れた天球を車に乗せて再び走り始める。

客席にはキッドと天球の他に三浦信治、三浦浩美、三浦麻衣、三浦康平も座っている。

さらに、晴臣と悟と大坪三葉瑠(16)も座っている。

三浦直之と古川日出男、舞台上からそれをみつめる。

悟 「おれさ。昔さ。自殺願望があってね」

晴臣 「シニアの昔?」

三葉瑠「昔って何年とか昔?」

悟 「ええとね、昨日とかまで」

三葉瑠「それが昔?」

悟 「オミ君もそうじゃない?」

晴臣 「どうしてシニアにわかったの?」

悟 「直感」

三葉瑠「あたしたちに脅されたって言えばいいのよ。お父さんさ。もし警察に尋問されたら。このカージャックさんたちに強引にコンビニ襲えって命じられたんだって」

悟 「いいじゃん。全然いいんだよ」

三葉瑠「何で何で何で。あたしたちは絶望しない主義者だからいいけどお父さんは」

悟 「おれはね。おれはキレちゃったんだなあ」

晴臣 「どんな気分ですか?」

悟 「家族愛だよ」

三葉瑠「あたしたちはいつか捕まる。ぶっ飛ばして。そしてハモろう。ざまあみろ世間って。ねえお父さん。ねえお父さん。ねえお父さん。あと何キロ?」

悟 「あと二十キロ。あと十キロ。あと」

おわらない

『父母姉僕弟君』脚本・演出、三浦直之。2012年08月5日~2012年08月14日@王子小劇場にて初演、佐藤佐吉演劇祭2012において、最優秀主演女優賞・優秀作品賞・優秀主演男優賞・優秀照明賞・優秀音響賞・優秀衣装賞を受賞。2017年11月2日(木)~12日(日)、シアターサンモールにて、音楽・曽我部恵一、衣装・伊賀大介を招いて再演。(写真©三上ナツコ)

三浦直之(みうら・なおゆき)

宮城県出身。劇作家・演出家・ロロ主宰。

2009年、日本大学藝術学部演劇学科劇作コース在学中に、処女作 『家族のこと、その他たくさんのこと』が王子小劇場「筆に覚えあり戯曲募集」に史上初入選。 同年、主宰としてロロを立ち上げ、全作品の脚本・演出を担当。様々なカルチャーへの純粋な思いをパッチワークのように紡ぎ合わせ、様々な「出会い」 の瞬間を物語化している。2015年より、高校生に捧げる「いつ高シリーズ」を始動。戯曲の無料公開、高校生以下観劇・戯曲使用 無料など、高校演劇の活性化を目指す。そのほか映画・ドラマの脚本、歌詞、ワークショップ講師など、演劇の枠にとらわれず幅広く活動中。

2016年『ハンサムな大悟』第60回岸田國士戯曲賞最終候補作品ノミネート。

ロロ

ロロ次回公演

2019年ロロ10周年!新作本公演

vol.15『LOVE03(仮)』 2019年6月22日(土)-30日(日) 吉祥寺シアター

vol.16『四角い2つのさみしい窓』 2020年1月30日(木)-2月16日(日) こまばアゴラ劇場

ロロ (@llo88oll) | Twitter

第6回:鳥山フキ(劇作家・演出家)「古川さん、戯曲を読む」

古川さんと初めてお話したのは2014年4月のことです。

私の劇団ワワフラミンゴで役者をやっている北村恵さんが朗読劇「銀河鉄道の夜」にスタッフとして参加している関係で、公演のアフタートークに来てくれたのでした。

始まる前に少し挨拶をして、劇を見てもらい、終演後トークの準備(イスを並べるなど)が出来るまで、一旦舞台袖に来てもらうのですが、古川さんは袖に来るなり驚くほどソワソワしながらニコニコして「何を喋ればいいのかな!?」と言っています。そしてまたソワソワしています。すごくフレンドリーというか、ピュアな人だなあ~という印象でした。有名な作家の人なのにこんなにソワソワするんだあと思いました。

トークが始まると古川さんは劇の感想を理路整然と述べ「この劇はこうでこうでこうでこういう話だと思いますが、どうですか?」と私に振ってくるではないですか!すぐ頭が整理できなかった私はオタオタしてしまい「あ~そうですね~…(無言)」と無言に。すかさず「ちょっと!(笑)」とつっこむ古川さん。

あ~懐かしい!書いてて、ニコニコしてしまいます。古川さんは私が見る限りではいつも結構笑ってて、偉そうだったり、感じ悪いことがなくて、ソフトです。口元がすこし笑ってる。だからこっちもなんか笑ってしまう、微笑んでしまうんですね。朗読の時は尋常じゃないテンションですが。

このトークより前に私が抱いていた古川さんのイメージとは…。漫画雑誌「アックス」の古川さん×後藤友香さん対談を読んでいましたので…。対談によると古川さんは小説を書いてて歯がボロボロになるそうです。「砕けるほど歯を噛みしめながら書いてるのか、激しい人なんだな~」と。ここの歯が砕けるエピソードは結構強烈で、いまだにニコニコしてる古川さんを見ても「でもこの人は小説書きながら歯が砕ける人だから…」と襟元を正す気持ちになります。歯が砕け散るイメージ。(※後に確認したところ「歯が砕ける」ではなく「歯が磨れる」でした)

私は劇作家ですが、いつも書いているのは上演台本なので稽古をしながら役者さんと話しをしながら書いています。「役者さんが書かせてくれる」というところがあるんですね。しかし小説家の人はそうはいかないでしょう。基本お一人でコツコツ書いてらっしゃるのだろうと思います。厳しく自分を追い込む力がどこから出てくるのかなあと思います。

その後、2017年7月から2018年6月にかけて、古川さんは4本の戯曲を朗読しました。SCOOLで行われた「フルカワヒデオ、戯曲を読む!」と名付けられたイベントでの事です。これは「朗読」のイベントですが、古川さんがズタッと手を入れて構成・演出したほとんど「演劇」と言ってもいいような、それでも「演劇」ではないような、「公演」と言ったらいいような、そんなものでした。見応えもあり、上演時間も体感でほとんど2時間に近い、2時間超あろうかというようなヴォリュームのあるものでした。

以下は1,3,4回を観た私と、全4回に出演した北村恵のネタバレ会話です。思い出し、記憶の記録として書いてみました。なおこのシリーズの前にSCOOLのオープニングパーティで行われた古川さんの朗読を第0回として捉えていいのではないかと思い、それも入っています。

全4回+SCOOLオープニングパーティ朗読 鳥山と北村による内容思い出し

第0回古川作品6篇「わんこ朗読」 出演:古川日出男 北村恵

第1回オスカー・ワイルド「サロメ」 出演:古川日出男 北村恵

第2回三島由紀夫「近代能楽集」 出演:古川日出男 北村恵 近藤恵介

第3回アルベール・カミュ「カリギュラ」出演:古川日出男 北村恵 近藤恵介 河合宏樹

第4回三島由紀夫「サド侯爵夫人」 出演:古川日出男 北村恵 近藤恵介 河合宏樹 土屋光

〔出演者〕

古川日出男(小説家)北村恵(女優)近藤恵介(画家)河合宏樹(映画監督)土屋光(SCOOL店主)

第0回古川作品【第0回/始まる前】

鳥:SCOOLのオープニングパーティでも朗読あったよね?

北:あった!わんこ朗読。古川さんのいままでの本を次々と朗読したやつだね

鳥:あの時は北村さんは本を差し出すだけだったんだよね

北:そうそう。わんこ蕎麦みたいに。古川さんが腰を痛めちゃって一歩も動けなくなったから、誰か助けてって呼んで貰ったんだ

鳥:本を持って来る役で呼ばれたんだね。それが0回目

第1回「サロメ」【目の前で揚げ物がはじまった】

北:取調室でカツ丼を出すって話になって

鳥:最初に寸劇があったんだよね。その時の会話でもうカツ丼の話出てきたんだ

北:「カツ丼食うか?」みたいになって、私がカツ丼を作るんだよね

鳥:最初から作ってはないよね?

北:最初は取調べだけ

鳥:取調べして朗読が始まるんだよね。北村さんは役名だけずっと読んで、古川さんはそれに続けてセリフだけ読んでたね。役名読んでセリフ読むの初めて見た。こういう手法あるんだって思ったよ。後半は北村さんはカツ丼作って…古川さんは何してたっけ…?

北:魂の朗読

鳥:前半を踏まえて、一人で朗読しても誰が喋ってるか分かる感じになったんだね。ドラマチックだったなあ。それで最後にカツ丼食べておしまい

北:そうそう。ヨカナーンの頭みたいに(お盆に乗せて)カツ丼を運んで

第2回「近代能楽集」【画家の登場】

北:私は犬として出てくるんだよ

鳥:犬として

北:近藤さんが初登場で、古川さんがびりびりにした近代能楽集のページを色のついた糊で繋げたんだ

鳥:びりびりにして繋げたんだ

北:近藤さんは日本画家だから粉をといて絵の具を作るんだけど、それに糊を混ぜてページを繋げて一つの作品にしたんだよ。その中にサロメのページも一部混ぜてた

鳥:古川さんはその時…

北:朗読

鳥:最終的には?

北:最終的にはそのできた紙が旗みたいになるんだけど、犬に巻き付けられて犬が抜けると近代能楽集だけが紙のゴーストとして立ち上がるっていう

第3回「カリギュラ」【狂人と思われたが狂ってない人の話?】

鳥:前半は同じセリフを北村さん・河合さん・古川さんが三人でそれぞれ読んでたんだよね

北:一つのセリフを3回ずつ読んでるから3倍時間かかったよ

鳥:北村さんと河合さんが翻訳が違うバージョンで読んで、二人のセリフを聞いた古川さんが即興で古川訳を作って読んでたんだよね。近藤さんはその時どうしてたんだろう?

北:人の名前を読んでくれてた

鳥:役名を読んでくれてたのか。人がいっぱい出てくるんだよね「カリギュラ」も。誰のセリフか分からなくなるから近藤さんが読んでくれてたのかな?後半はどうなるんだっけ?

北:後半に入る前に、私がツアコンになってみんなをローマ帝国に案内するって下りがあって、これが今回の戯曲(『ローマ帝国の三島由紀夫』)に繋がるんだよね。案内してカリギュラの世界に連れて行く。それで古川さんと私は朗読をして、河合君は撮影して近藤さんは絵を描くってなる

鳥:それは前半みたいに同じセリフを読むんじゃなくて、掛け合いみたいな普通の朗読になるんだっけ?

北:そう

鳥:その時近藤さんは?

北:近藤さんは第2回で作った旗みたいな紙をカンバスに打ち付けたり…

鳥:そうだ。何か作ってたね

北:気が狂いそうだ

鳥:それをやってて…どうなった…?

北:それで見る側と見られる側が逆転するんだけど私にはうまく説明できない…

鳥:見る側と見られる側が逆転する…

北:私たちが映像でその作品の中に押し込められて終わった

鳥:…。私が覚えてるのは河合さんが後半すごい撮影していて…朗読している古川さんや北村さんとか、色んなものが映し出されて、目の前にあるものを撮って映してるだけなのに別の世界が展開されてるみたいだったよ。それで紙のゴーストがまた出てきたんだよね。部屋いっぱいに紙のゴーストが映し出されて、最後シューって映像が小さくなった。封印されたみたいに

北:…

鳥:「カリギュラ」ってどういう話なんだっけ?最後俺はローマ帝国なんかどうでもいいんだ!みたいな…違うっけ?

北:でもそうそう。破滅の道を歩む、みたいな

鳥:カリギュラはみんなが思ってるような人じゃなかった!みたいな終わりだった気がする。みんなカリギュラが狂ったと思ってたけど、それは大きな間違いでした

第4回「サド侯爵夫人」【混乱が物語に収束する】

北:最初私が土屋君にSCOOLのフードメニューを教えてあげるって言って…

鳥:親子丼を作るんだよね。今までの3回も朗読じゃない事を色々してきたけど、この回は最初から5人が完全にバラバラな事をし出してハラハラしたよ。北村さんと土屋さんはお米を研いだり出汁とったりして、河合さんはそれを撮影してたね。古川さんは朗読。近藤さんはお手伝いするって言って隣りの席で文庫本に傍線引いてて、その文庫本がスクリーンで映し出されてた。途中から傍線を引くんじゃなくて文庫本にタマゴを描いてタマゴを描いてニワトリを描いてニワトリを描いて、何ページにも渡ってニワトリを描いてたんだよね。その描いてる様子を見てたら何故か古川さんの声がすごく頭に入ってきて…不思議な時間だったなあ

北:後半はまた古川さんと私で朗読して…

鳥:親子丼を作り終わったら北村さんは楽屋に行って朗読を始める。その様子を河合さんが撮って、スクリーンに映し出される。私たちは目の前にいる古川さんとスクリーンの北村さんが話してるのを見るんだよね

北:土屋君も登場人物になる

鳥:近藤さんは何してたっけ?

北:近藤さんはずっとタマゴを描いてる??違うわ。色を塗りだしたんだ

鳥:あ、でも近藤さんも読んでたよ。登場人物になってた。それで最後にまた紙のゴーストが出てきて…ゴーストはサド役で出てきたんだよね

北:(サド役?)へえ~~?そう見えたのか

鳥:見てる側としては、これはサドなのかな?っていう出方だったと思う。ゴーストが出てきたのが、サドは帰ってきたけど迎え入れられずに…っていうあたりの場面だったから。親子丼はどのタイミングで食べたんだっけ?終わってから?

北:途中で食べた

鳥:そうだ途中で食べたんだ

北:ところで前半を古川さんが一人で読んだのは、過激なセリフが多いから私には読ませられないって理由だったんだよ。それで全部自分で泣きながら読んだんだよ

鳥:そうだったんだ。古川さんの朗読凄く良かったね。声も役によって一人一人ちゃんと違うんだよね。関係ないけど「サロメ」の王様役とか笑っちゃって。面白いふざけたような読み方なんだけど、生き生きとして王様のキャラクターがよく分かったよ。実はこういう風に喋ってたのかもしれないって思った。それにしても赤塚不二夫のマンガみたいな王様だったよね?ここまでやるって凄いなって思ったよ

【振り返って】

北:紙のゴーストって何だろうって、もう一度考え直さなきゃって思ったよ

鳥:第2回で登場してるんだよね。出演者が一人ずつ増えてるのはどう思いましたか?

北:楽しかった。新しく来た人にできることが新しい挑戦として反映される…

鳥:普段はやらないような役が来ましたが、モントルイユ夫人とか。サロメのセリフも結構喋ったよね。楽しかったですか?

北:たの…しかった…かなあ~

鳥:サロメみたいな劇的な役は北村さんに合っていたかというと、普通に考えれば適役ではないと思うんだ。憑依型の女優さんというかそういう人に来る役だと思う。でも古川さんはそこを分かった上でオファーを出してるんだよなあって思って。演出はどうしてるんだろうって気になったけど

北:演出はほとんどつかない

鳥:つく場合は何て言われるの?

北:(考えて無言)…。つかないね

鳥:演出はつかないんだ

北:私が気にしないように、さらっと何かを直してくれるような一言があるんだけど思い出せない

鳥:すごいね。何も言わないんだ。でも分かる気がする

北:漢字の読み間違えとか。イントネーションくらいだね

鳥:大変だよね。古典を読もうっていうのはなかなか大変だよね。でも稽古はそんなになかったんだよね?

北:稽古は基本なくて4回目はリハーサルが当日あった。3回目はリハーサルというか打ち合わせが前の週にあった

(思い出し、終わり)

「フルカワヒデオ、戯曲を読む!」はバラバラと散らばりながらいつのまにか戯曲の芯を喰うような公演でした。そしていずれもたった1回の上演で、ぱあっと終わってしまったのでした。気持ちがざわざわして記録に残したいと思ったのですが、きちんとした文章で残せなくてすみません。

個人的な感想で言えば、第1回で目の前で揚げ物を始めた時にこれはなかなかの事をやってるな~!と思いました。度胸があるなと。タマゴ溶くところからですよ?!絶対やりたくない。やりたいけどやりたくない。大変!面倒くさい!危険でもありますしね。高温の油は怖いと思いました。

怖いけれどこれが「戯曲を読む」に結びついて、必要な事なのだと思いました。この揚げ物が古川さんが高温の油に…じゃない「戯曲を読む」に入る始まりだったのかなと思います。違う意見もあるかもしれませんが、今のところ、そのように思っています。

鳥山フキ(とりやま・ふき)

東京生まれ。劇作家・演出家・ワワフラミンゴ主宰。

短編でテアトロコント等イベント参加多数。

作品に「野ばら」「脳みそ歩いてる」produce lab89 presents「夢十夜を遊ぶ夜」他。

演劇雑誌「えんぶ」にて「ワワフラミンゴ鳥山フキのキャンセルみかん」連載中。

ワワフラミンゴHP

ワワフラミンゴ次回公演

「ハートのふゆ合戦」

2018年12月14日〜16日

イリヤプラスカフェ@カスタム倉庫(田原町)

http://wawaflamingo.com/

第5回:管啓次郎(詩人・比較文学研究者)ブルロアラー (The Bullroarer)

古川日出男の存在をひとことで表すならブルロアラーだと思う。

ぼくにとっては。存在とはつねに多面的なもので、自分にはその一面しか見えないし聞こえないし体験することもできない。で、ぼくにとってはブルロアラー。

これはたったいま思いついたことだが、あまりの的確さに背筋が寒くなった。人間が自分ひとりで何かを思いつくことは、ない。何かを思いついたときには必ず、自分を横切っていく言語の群れがある。そしてそれらの群れに自分を通過させる、何らかの力がある。

そうして介在する力は、たぶん「歴史」なのだが、逆にいえば人は自分の意図や決定を超えたすべてを「歴史」という巨大な黒箱に無造作に投げ込んでいる、それだけのことかもしれない。

ブルロアラーを日本語にするなら「牛鳴り」か「牛鳴らし」とでもいえばいいのかもしれない。長方形というにはちょっと不揃いな、かといってブーメランほど激しく曲がってもいない板きれを、一枚用意してごらん。その一方の端に穴を開け、紐をつける。

長さは適当でいい。紐はしっかりつける、なぜならこれからこの板を振り回すからだ。初動時に少しだけ紐をひねっておき、最初は短めにもって、振り回す。するとうなり音が生じる。このうなり音は、紐の長さとか、腕の振りの大きさとか、もちろん速さによって、高低を変える。

そして唸るのだ、牛のように。「牛唸り」の完成だ。それは動きの中にある完成形だ。

これはたぶんヒトにとってもっとも古い楽器のひとつで、旧石器時代からある。2万年ほど前のものが出土したこともあるらしいが、木と紐でできたものなので残らないだけで、もっと古いものだってあったのかもしれない。

ユーラシア大陸でもインド亜大陸でもアフリカ大陸でも両アメリカ大陸でもオーストラリアでも、使われてきた。「ヒトの文化は最初から世界文化だった」というのがぼくの基本的な考えだけれど、それならブルロアラーの唸りは、最初のワールドミュージックのひとつだったかも。

もっともそれが「音楽」だったのかどうかはわからない。われわれが考えるような娯楽としての音楽だったかどうかは。ブルロアラーを鳴らすことは祈りや呪いだったのかもしれない。あるいは逆に、どんな余計な意味ももたない、ただの遊びだったのかもしれない。一種の物理実験だったのかもしれない。もっと実用的に、牛その他の動物を呼んだり、逆に別種の動物をおどかし遠ざけたりするものだったのかもしれない。

確実にわかるのは、低周波数の音要素を豊富に含んだその唸りが、驚くほど遠くまで聞こえたということ。夜のしずけさの中では特に、何キロも先まで聞こえた。その音は存在をしめした。ここにいるよ。おおい、ここにいるぞ。ここで生きているよ、待っているよ。

そんなメッセージを、だが誰に伝えようというのだろう。仲間たちには、もちろん。それ以外に、通常の言葉が届かなくなった人々、死者たちにも、あるいはカミにも。さらには身近にいた動物たちにも。そして死んでカミになった、それぞれの神の国に帰っていった動物たちにも。

狩猟と採集で暮らしたわれらの先祖たちは、「牛鳴り」をぶんぶん鳴らしながら、生と死の分割を超えて、ヒトとケモノの区別を超えて、一気にコミュニケーションをとろうとしたのではないか。そしてそこにこめられたメッセージは、究極的にはただひとつだったろう。生きています。だから、音を出します。あなたのために。あなたたちに呼びかけるために。

2011年の夏にぼくは古川日出男を声の存在として再発見した。つまり、ブルロアラーとして。

われわれの文学は個人の黙読により享受されることにあまりに慣れてしまって、そのため無音があたりまえになっていた。声は剝離していた。作品空間がどんな仮想の音響にみちていても、本自体がしずかなことは救いでもあった。そうでなければ、たとえば戦争文学の大部分など、とても読み続けることができなかっただろう。

こうして文字の文学に慣れていると、声はどこかわずらわしい、面倒くさい、うとましいものでさえあると思えてくる。少なくともぼくにはそうだ。しずかな世界が欲しいから本を読むとき、声は影としてそこにあればそれでいい。

そんな風に思っていたのに、2011年には声が欲しいときがあった。そんな状況が生じた。生の声にふれることが気分を変えてくれることがあった。それを求めているときがあった。

その理由を、いまははっきりと述べることができる。肉声は文学にとってのブルロアラーだからだ。魂と魂をつなげるための振動音だからだ。

2011年の7月だったろう。朗読イベントで、ぼくは初めて古川日出男の声にふれた。それ以前にも、いうまでもなく彼の普通の話し言葉にはふれていた。でも彼が自分の声の中のブルロアラーをぶんぶんと振り回し、その音響が空間をみたしそこからあふれ遠くまで届くことをみずからに課すのを、初めてその場で体験した。度肝を抜かれた。

さらにはその場に、小島ケイタニーラブもいた。彼の独特な歌声もそこにあって、古川+小島の声のブルロアリングを(牛と牛の呼応、鳴き交わし、合唱、耐えきれなくなった者たちの悲鳴の合成を)耳にして、それをぼくは呼びかけのように聞いた。

激烈に振動しながら内容のないメッセージには、つまり「牛唸り」には、そういうところがある。受け取る側がそれをどう解釈するかによって、その意味はどんなふうにも変わる。悲嘆と罵倒、危急の呼びかけと言葉にならない希望、もっとも暗い夜にまたたく小さな光と満天の星、森をざわめかせる風と砂漠や河口の静寂が、いちどきに押し寄せる。

ひとことでいうならその未分化の唸りが、祈りが、同心円状にひろがっていくことによって朗読劇『銀河鉄道の夜』が動き出すことになったのだが、そのあたりのことは河合宏樹監督のドキュメンタリー映画『ほんとうのうた』(2014年)があますところなく十分に提示してくれたので、ここではくりかえさない。ぜひ、観てください。

ぼくはこの文章を2018年の秋がはじまった八戸で書いている。前回、八戸に来たのは朗読劇『銀河鉄道の夜』上演のためで、2017年12月16日のことだった。南部会館という、伝統的和式建築の、畳敷きの大広間でやった。出番の都合で、ぼくはかなりの時間を、暗い廊下で控えていることになる。ガラス窓の外にちらちらと炎のように舞う雪を見ながら、中で進行している劇に耳を傾けていた。唸りが聞こえていた。

今年1月の南相馬公演を含めて、この『銀河』は20回上演してきた。場所ごとに演出がちがう。シナリオも、しばしば大幅に変更されている(すでに原型をまったく留めない)。2012年に柴田元幸という天性のトリックスター的パフォーマーが加わって以後、劇の変身は加速した。毎回、これからどうなるのか予想もつかない。

それを牽引するのはもちろん古川日出男の意志で、言葉を変え、進行を変え、装置を替え(だってその会場で使えるものだけを使うわけだから演劇的ブリコラージュの最たるもの)、それにしたがってわれわれの身振りと声も変わってゆく。

出演者のひとりの立場として宿命的なのは、この劇を出演者自身は体験していないということ。つまり、ぼくは全貌を見ていない、見えない。他の三人にしてもそれはおなじで、われわれは自分たちがどう見えているのか、どう聞こえているのかを知らない。残念だけど仕方なし。録音録画の技術がどれほど進歩しても、映らない残らないものが場にはたぶんあって、それはまさに「唸り」なんだろうと思う。

それなら古川日出男という至高の牛に引かれるかたちで、他の三人もまだらの牛になり、瘦せた牛として舞台を歩きまわることに徹しようか。すると舞台は流れる川にも草原にも海岸にも見捨てられた町にもなって、唸りと唸りが共鳴したり、打ち消し合ったりして、その場でしか体験できない音響を夜空のように打ち立てることだろう。花火のように。そう願いたいと、心の中で思っている。思いながら、その日のその場での牛鳴りを、ぼくも鳴らしている。

誰か太鼓を鳴らしてください。

誰か弦を弾いてください。

誰か笛を吹いてください。

私たちの社会はそれを必要としています。

そしてわれわれは、改めて新しく、さまざまなブルロアラーの振り回しを試みるだろう。牛鳴りを、牛唸りを。古川日出男にみちびかれて。彼の操る紐にぶんぶん振り回され、思いがけないほど遠くまで届く唸り音を発しつづけるだろう。誰に頼まれたわけでもなく。

でも何のため? たぶん、この世の「すべて」に対する呼びかけとして、応答として(ブルロアラーの人類史的意図を誰も知らない以上)。

ところで文章を書く人間なら誰でも、自分自身のチューニングを整えてくれる先行作家がいるものだ。もちろん、それはひとりではなく数名のグループかもしれないし、顔ぶれは時々入れ替わるものかもしれない。だが、その人の文を読みながら、拾い読みしながら、並行して、内容的にも文体的にもまるで関係ない自分の文を書く日々をつづける、といった特別なセンパイがいるはずだ。

ぼくにとってはル・クレジオがそんな位置にいて、彼にはつねに多くを学んできた。そんなル・クレジオが今日与えてくれたひとこと。

砂粒のひとつひとつに潜む無限が、きみに呼びかけている。

L’infini caché dans chaque grain de sable vous appelle.

いうまでもなく、砂の一粒一粒は、由来も来歴も組成もかたちも色もちがう。でもすべては無限とたしかな関係をもち、その存在の核が、砂粒にふれるすべての人間につねに圧倒的な仕方で呼びかけている。

いいかえれば、一粒の砂にも独自のブルロアリングがあるのだ。その唸りがきみに、ぼくに、呼びかけ、音響を波及させる。それに応えて、われわれにも新たな唸りが、何度でもはじまる。

そして誰よりも圧倒的に強く唸るブルロアラー、古川日出男は、そんな唸りの途方もないオーケストレーションをそのときその場で作り出す。体験したい人は、次の『銀河』を必ず見に来てください。鳴ります。鳴らします。

管啓次郎(すが・けいじろう)

1958年どこかで生まれた。詩人、比較文学研究者。1989年の『コロンブスの犬』以来、11冊のエッセー集を発表。うち『斜線の旅』で読売文学賞受賞(2011年)。2010年の『Agend’Ars』以後5冊の詩集は高見順賞、中原中也賞、鮎川信夫賞(2回)、萩原朔太郎賞(2回)、H氏賞の最終候補になっているが受賞にはいたらず。2018年はUNESCO、UCLA、トリア大学、キャンベラ大学で招待朗読の他、韓国と台湾での招待講演が予定されている。現在、太田市美術館で開催中の展覧会「ことばをながめる、ことばとあるく」に、佐々木愛と2010年以来とりくんできた「WALKING」連作を展示中(10月21日まで)。最新刊は英語詩集 Transit Blues (University of Canberra)。

第4回:柴崎友香(小説家)声が語ること

2012年8月。国立近代美術館で朗読イベントがあって、わたしは同人誌をいっしょに作ったりしている福永信さんから誘われて観に行った。朗読は三本立てで、谷川俊太郎さんと、福永信さんの書き下ろしを女優で今は映画監督になった松本花奈さんが読むのと、それから古川さんだった。古川さんは、福永さんの小説も読んだ。その声を最初に聞いた瞬間に、わたしは大変に驚いた。

わたしの印象では、福永信さんのその小説から思い浮かぶのはそれこそ現代的な美術館のシャープな空間で展開されるアート作品みたいな世界だったのだが、古川さんが読むとそこに広がったのは、鬱蒼とした森の奥で、薄暗い木陰からなにが飛び出してくるかわからないような風景だった。

小説を読む、ということは、こんなことでもあるのか、と体験した。小説は、基本的には一人で読んで、読んだその人の中にそれぞれの小説が発生して、それをほかの人が知ることはなかなか難しいのだが、それとはまた別の方法で、小説を読む、その可能性を広げることができると知った。

声に出して読む、朗読する、そのことで、小説は、読まれるその度に得る力がある。

その次に会ったのはもう成田空港だったかもしれない。

成田空港に集合して、その十何時間か後には、わたしと古川さんは、サンディエゴのビーチに立っていた。砂浜で、海だった。かもめがすぐそばを歩いていて、大きな風船みたいな浮き袋がいっぱいついた海藻がたくさん打ち上げられていた。

なんだか茫然と海を眺めた。視界の端から端まで水平線で、その向こうにはなにもなかった。瀬戸内海が海だと思って育ったわたしには、そのどこまで行っても果てしなく続くだろう海の巨大さが、途方もなさが、何度見ても理解の範囲を超えている。そこは普段暮らしているのとはまったく違う場所に思える。別の世界に投げ出された感覚になる。そこから打ち寄せてくる波。そのずっと先には、出発してきた日本があるはずだった。どれくらいの距離なのか、自分の感じられる単位では測れない遠くに。太平洋のあちらとこちら。津波のことを考えずにはいられなかった。その三年半前に起きた地震で発生した巨大な波はアメリカ大陸の海岸にも到達した。津波が押し寄せた町で使われていたものが、人の暮らしが流れ着いた。こちら側に運ばれて来た。

だんだんと傾いて行く日差し(ここで沈んだ太陽は日本の東の海に昇る)の下で、強い風に吹かれて、昨日まで千年前の世界にいた、と古川さんは言った。千年前の平安時代にいたのに、いきなりアメリカのリゾートで海を眺めていて、とても妙な心地だというような話をしたと思う。そしてかもめや海藻の浮き袋に近づいてみたりした。

そのあとの数日、サンディエゴの大学と、ロサンゼルスの書店と大学で、イベントをした。古川さんは東北の地震の話をした。地震で、地面が揺れた、その地面には千年前にあった大きな地震の跡が残っていて、千年という時間のことを考えてみようと思った、と古川さんは話した。イベントのたびに、古川さんの朗読をそばで聞いた。ロサンゼルスのダウンタウンの書店では、モンスターがやってくる話だった。

それは2014年10月のことで、サンディエゴで海に行った前の日まで古川さんが書いていたのは「女たち三百人の裏切りの書」だった。日本に戻ってきてしばらく経って、世に出たその小説を読んだ。

そこにあったのも、声だった。物語として語られた言葉の向こうから、奥底から、別の声が話し始める。小説の中から、いくつもの声が響いてきて、というよりは、そこから湧き上がってくるように、聞こえてきた。

その声が語るのは、別のできごと、別の歴史、その声しか語り得ないことだった。

ここで自分のことを話すと、大阪で生まれ育ったわたしには、たとえば日本史の教科書の前半に出てくる地名はなじみのある場所ばかりだった。遠足で行く場所だったし、鉄道の駅の名前だった。だからそこに書かれたことが日本の歴史として、一つの正統な歴史として語られることを、大きな疑問も持たずに受け入れていた。東京に移ってから、教科書に書かれていた歴史を掲げつつ作られた別の土地の文化があることを、身を持って知った。しかしそれもまた、自分たちこそが正統であり中心だと、強固に信じて疑わない歴史だった。

古川さんの小説の奥から響いてくる声は、それが語る物語は、それらとはまた別のできごとだ。中心とされている場所から離れた(たとえ東京の中であっても)、しかし彼ら自身の生きるところ。表面を覆っている歴史や制度の下から、ひび割れた隙間から、声を得てようやくにじみ出してくる、走り出していく、物語。

ありえたかもしれないこと、ありえるかもしれないこと。あったはずのこと、起こりうること。過去の歴史でもあり、未来の歴史でもある。

そしてそこに必ずいるのは子供たち。これから先の世界を生きて、語る声たちだ。

2017年3月。

ロサンゼルスのUCLAで古川さんが三か月間授業をしていて、そこに参加させてもらった。

再び太平洋の果ての地だった。青い空と、太陽が沈んでいく途方もない海に向かった土地。

古川さんの授業のテーマは、小説と音や音楽で、わたしが参加した回は太宰治の「トカトントン」とわたしが「MONKEY」に書いた「バックグラウンドミュージック」だった。古川さんはホワイトボードに図を描いて、学生たちに語りかけていった。二つの短編とも、戦争を経てのアメリカと日本との関係が根底にあった。古川さんがホワイトボードに描いたのは、いくつかの円だった。中心と、そうでない場所がそこにもあった。(古川さんは「教える」ということに関して素晴らしい力がある、と感じた時間でもあった。)

次の週の授業は、わたしは日本へ戻る日だった。その朝、古川さんと話していると、学生からメールが届いた。震災のことを書いたある小説について、異議を表明する内容だった。タクシーが迎えに来るぎりぎりまで、わたしたちはそのことに関して話し合った。わたしはその授業には出られなかったが、古川さんが学生たちととことんまで話をできるようにと願って、手荷物検査の長い列に並んでいる間にメールを書いて送り、それから飛行機に乗った。アメリカという日本からは離れた、しかし深く関係のある場所で、津波の押し寄せた場所から遠い対岸、しかし海でつながっている場所で、話す時間を持つことができた者として。

違う場所、違う時間、違う歴史。

ありえたかもしれないし、あったのになかったことになっているだけかもしれないし、あるのに見えていない(ことにしている)かもしれない、そこに生きている人たちの物語。

真ん中の強い力で消されてしまう声を、古川さんは響かせる。

戯曲を読むシリーズも、全回を見られなかったのはとても残念なのだけれど、すでに書かれた言葉が、古川さんの、誰かの、人の声で、語られるとき、そこに生まれてくるものがあると、わたしは教えてもらった。

そうすることでしか、この世界に現れることのない、声と物語があると。

読むことと、書くこと、語ることと、聞くこと。小説は、誰の声を聞き、誰の声を、誰が響かせるものなのだろう。

古川さんの小説を読むと、その無数の声たちと、それから、サンディエゴの砂浜と途方もない海を思い出す。

あれはいつの時間、どの場所だったのか。

柴崎友香(しばさき・ともか)

1973年大阪生まれ。小説家。2000年に最初の単行本『きょうのできごと』を刊行(2004年に行定勲監督により映画化)。2014年『春の庭』で芥川賞受賞。2010年に野間文芸新人賞を受賞した『寝ても覚めても』が2018年に濱口竜介監督により映画化(9月1日より全国公開)、カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品。著書に『その街の今は』『わたしがいなかった街で』『パノララ』『よう知らんけど日記』など。最新刊はアイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラムに参加した日々を描いた『公園へ行かないか?火曜日に』。

第2回:碇本学(ライター)『二〇一八年のサマーバケーションEP』vol.1

東京という街は歩ける。そんなこと当たり前じゃないか、と思うはずだ。僕は二〇〇二年に上京した。その前に自動車運転免許を取得したが、ハンドルを握りながら車道を走っているといつも自動車をぶつけてしまうのではないか、誰かを轢いてしまうのではないか、いつか殺してしまうのではないかという恐怖感だけがあった。この十六年はありがたいことに免許はただのI.D.として機能し、移動は例外を除けば電車に乗るか歩くかという生活をしている。

この数年で僕は北アイルランドのポータダウンの田舎町やイギリスのロンドン、福島の郡山や南相馬、アメリカだとロサンゼルスのダウンタウン、高知駅から八十八ケ所の一つである竹林寺までなど、東京以外の土地も歩いた。

はじめて訪れる場所で歩いて一、二時間ぐらいの距離だったら、のんびり歩いて目的地に行ってみる。知らない土地を歩くことで、自分の人生(物語)にその場所の広さや距離だったり温度みたいなものを取り込んでいる。そうすることで全然違う土地を歩いていてもデジャブのように感じられることがたまに起きる。

知らない町や風景なのにいつか見たような景色に思えてきて不思議。どんな場所でも歩くことでそこに馴染んでいく感覚がある。つまり自分という存在を強く感じながら、同時に自分をそこに解放しているといえるのかもしれない。

「歩く」ということを意識するようになったことで僕は「東京」という街により馴染んでいった。その「東京」は山手線を中心とし(その更なる中心には聖なる空虚な森がある)、山手線の各駅から外側に向かって歩いて二時間ぐらいまでの範囲が、ここで僕が書いている「東京」だと最初に断っておきたい。いつも一、二時間程度であれば、電車で数駅の場合でも歩いたりしているのが大きな要因だろう。そうすることで『僕たちは歩かない』みたいに<二十六時間>の「東京」にいるみたいな気がするし、時間の感覚がぼんやりしているのに急激に敏感になったりして、「歩く」という感覚が次第に失われていく。

歩いているのに歩いていない。

自分の意識がちょっとだけ浮かんで、プチ鳥瞰で世界に触れているような感じになるのが好きだ。自分の存在を感じながら解放しているというのもそれに繋がっているように思う。「歩く」ことで僕がそういう考え方をするようになった最初のきっかけは、古川さんの『サマーバケーションEP』を読んで、舞台だった神田川沿いを歩いて東京湾まで辿り着いたことだった。

はじめて「古川日出男」という名前を意識したのは専門学校時代の友人の家で、『ベルカ、吠えないのか?』の単行本を勧められた時だった。その時は彼の家で冒頭を読んだが、そのまま本棚に戻した。それから二〇〇七年に付き合い始めた彼女が『ハル、ハル、ハル』をおもしろいからと家に置いていった。そうやって僕は「古川日出男」という小説家に出会った。

とてもタイミングがよかったのだろう、それまでに出された作品を遡るように読み始めた翌年の二〇〇八年の八月にはデビュー十周年で『聖家族』が刊行され、その年の六月に青山ブックセンター六本木店で開催された「古川日出男ナイトvol.6」というイベントではじめて古川さんに会った。その日に『ベルカ、吠えないのか?』とスティーヴ・エリクソン『アムニジアスコープ』の朗読を聞いて、スティーヴ・エリクソンという作家を知って読むようになった。

その八年後、「東京国際文芸フェスティバル2016」の一環で、スティーヴ・エリクソン×古川日出男(司会・柴田元幸)トークイベントが東大で行われた。僕は最後にお二人に質問をして、終了後にサインをしてもらってから赤門を出て帰っている時に、そういえば、エリクソンを読むようになったのはあの六本木で聞いた朗読だったことを思い出し、古川日出男作品を教えてくれたふたりとはもう会わなくなっていたから、きっかけや最初に繋げてくれる人は気がつくと、いつもいなくなっているものなんだなとちょっとだけ人生の不思議さを思った。そういう人たちが自分の人生を大きく変えるきっかけをくれていたのだと歩きながら感じていた。

スティーヴ・エリクソン&古川日出男(撮影:碇本学)

「古川日出男ナイトvol.6」で『ベルカ、吠えないのか?』文庫版にサインをしてもらった時に、僕は古川さんに自分のブログのコピーを渡した。それは同年の四月に僕が一人で、『サマーバケーションEP』の舞台である神田川の源流から東京湾まで歩いたことについて書いたものだった。

二〇〇八年にその「スプリングバケーションEP」をやってから、だいぶ空いて二〇一三年からは「ウインターバケーションEP」と題して元旦の朝一で、二〇一四年、二〇一六年、二〇一七年、二〇一八年と神田川沿いを歩いている。

聖地巡礼といえばそうなのだが、川沿いを歩いて流れに沿っていくとやがて大きな川に合流して海に出るということは知識ではわかっていても、実際に歩いてみると広がっていく川幅だったり、途中で川が合流したり、架けられている多くの橋にはひとつずつ名前がちゃんとついていることや、同じ名前の川を沿っているのに、地名がどんどん変わっていくことに感動する。そして、川沿いには当たり前だが人々の生活の匂いや音がしている。散歩している犬が飼い主を引っ張っていて、猫が日向ぼっこしていたり、カラスや鳩なんかの鳥類が目の前を飛んでいく、鯉や亀が滑らかに川を泳いでいるのを見ることもできる。

正月早々に太陽を浴びながら歩くというのは儀式みたいだなと思うが、電気がない時代に太陽とともに起きて眠った時代の人たちの気持ちがよくわかる。太陽を神様に見立てて信仰した気持ちが理解できるような気がしてくる。

世界にハローと言いたくなるし、知っているはずのものにまた改めて出会えたような気持ちにもなる。二〇〇八年に書いたそのブログにこの数年で撮った写真を追加し、変わってしまった部分に関しては加筆したものを「vol.2」にまとめてみた。

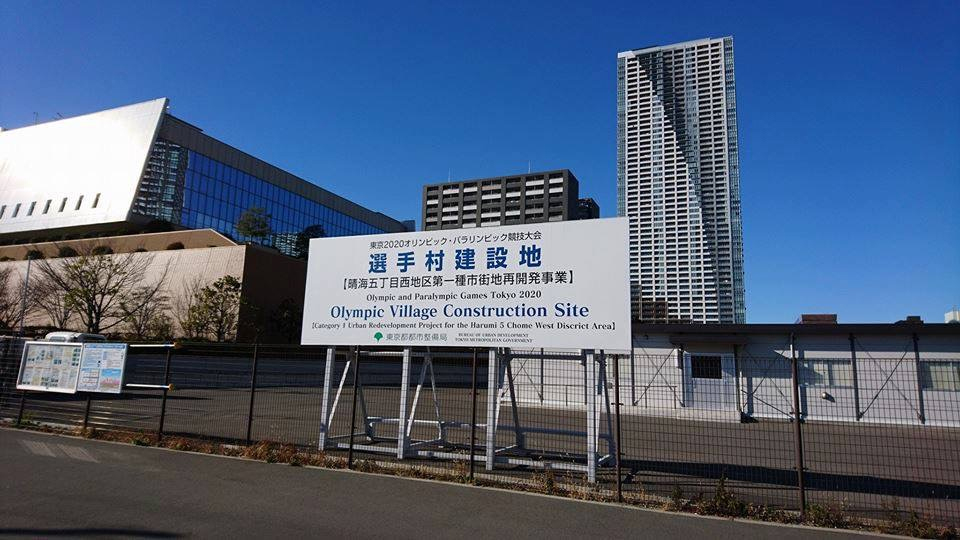

『サマーバケーションEP』の舞台を最初に歩いた二〇〇八年には、月島の晴海埠頭近くの空き地に「東京オリンピック候補地」という看板が立っていた。数年後にはなくなってただの空き地になっていた。今年の元旦に行ってみると東京オリンピックの「選手村建設地」の看板が立っていて、その辺りは再開発をしていた。晴海埠頭公園は取り壊す予定らしく、もう中には入れなくなっていた。当時の都知事だった石原慎太郎から何回かの交代劇があったこの十年でも、そのくらいの大きな変化があの埋め立て地にはある。その十年の間に僕の中で、「東京オリンピック」という言葉はこの場所の空き地に紐付けられている。

晴海埠頭公園からはレインボーブリッジとお台場が見える。

僕は毎回夕暮れ前に辿り着く。ゆっくり暮れ始める東京湾を見てから勝どき駅まで歩いて電車で帰る。その時にお台場を見ながら浮かんでくるのは、連想ゲームみたいに古川さんの『ルート350』という短編集に収録されている『一九九一年、埋め立て地がお台場になる前』という作品だ。

お台場になる前の埋め立て地だった頃を知らない。月島だって明治に埋め立て地としてできたから江戸時代には存在していなかった。かつては海だった場所だと思って歩いていると、現在と過去が重なって僕の中に時間の層が孕まれてくる。

僕らはかつて海だった場所の上を歩くことができる。

『一九九一年、埋め立て地がお台場になる前』にはDJが出てくるが、デビュー十周年の二〇〇八年『聖家族』、二十周年の二〇一八年『ミライミライ』にもDJは出てくる。『ミライミライ』に出てくるDJ産土(三田村真)は古川さんみたいだなって思う。そして、「うるう日」が作中に出てくるのだが、これは二十四時間ではなく<二十六時間>の二時間多い「東京」を描いた『僕たちは歩かない』にも通じている。多い時間はこちら側からあちら側に、境界線を移行するという古川日出男作品の軸となるものとしてこの作品にも現れているはずだ。

「東京」を歩くということに関すると、もうひとつ物語の舞台を歩いた『LOVE』という作品がある。そこに出てくる目黒川沿いを二〇〇八年十一月に池尻大橋から天王洲アイルまで歩いてみた。そこまで時間がかからなかったのでそのまま東京タワーに向かって、最後は浜松町で電車に乗って帰るというコースだった。

猫を数える人である「キャッター」たちが出てくるこの小説のように当時は猫が町にたくさんいた。いつしか地域猫として可愛がられることになり、避妊手術を受けさせられて地元の愛玩動物になってしまった猫たち。そのため、最近では町を歩いていても首輪をしている飼い猫はいるが、野良猫はあまり見なくなってしまった。町を散策している猫は老いているものが多く、かつてのように仔猫に遭遇することが減ってしまった。町から猫が消えた。

『LOVE』と繋がっているのが『MUSIC』であり、埋め立て地を舞台にした『ゴッドスター』と繋がっているのが『ドッグマザー』だった。これら一連の作品、『LOVE』『ゴッドスター』から『MUSIC』『ドッグマザー』は東京(湾岸地区)から京都に舞台を移すものでもあった。

『ゴッドスター』にはイトウヒロブミという犬を飼っている自称「明治天皇」のホームレスであり主人公の養父のメージが出てくる。そして、『ドッグマザー』を最後まで読めばこのふたつは明らかに天皇小説だとわかる。東京と京都は天皇がいた(いる)場所だ。東日本大震災が起きて、これら四作品を連ねて終結(集結)させる第五の作品は書かれないことになった。

『MUSIC』『ドッグマザー』で京都に意識が向かっていた古川さんは、千年前の日本はどうだったのだろうかと物語を過去にドライブし始めた。現在の日本社会というものの始まりの場所として平安時代や首都だった京都、その頃のことを考えて物語として書こうとしていたのだと思う。そして、死んでから百年近くして怨霊として蘇り、ほんものの「宇治十帖」を語り出した紫式部と瀬戸内海の海賊たちを描いた『女たち三百人の裏切りの書』を、現代語訳で『平家物語』を手がけることになった。

『女たち三百人の裏切りの書』は『アラビアの夜の種族』を読んでいた時に似た幻惑的な雰囲気を感じたし、語り部としての物語る感じなども近いものもあり、艶かしい感じがしていた。紫式部の怨霊がシャーマン的な女童に入って語り直すというのは、『アラビアの夜の種族』が元々あった小説を古川さんが翻訳したものであるとあとがきに書いていたもの(実際には古川さんの創作なので翻訳というのはフェイク的な語りだが、それが信じられてしまうということも起きた)を彷彿させた。これらに大きく関係しているのは、「歴史」と「偽史」における想像力であり、古川さんがどこまで小説でできるのかという挑戦でもあったのだろう。

平安時代という千年前にダイブして、そこから一気に浮上して現在を突き抜けて、今よりも少し先の近未来を描くことになったのが、東京オリンピックもとっくに終わった二〇二六年を舞台にした『あるいは修羅の十億年』だった。こちらは『サウンドトラック』のさらに進化系のような世界だと言えるだろう。かつて『サウンドトラック』で飛び交った大群のカラスたちが東京を覆ったように、クジラの骨が鳴らす鯨音が鳴って、きのこの胞子が空中を飛び交い、競走馬が未来を駆け抜けていくことで新しいものを呼び起こしてしまう物語だった。

登場人物であるガブリエル・メンドーサ・Vは僕と同じ西暦一九八二年生まれだったから、二〇二六年という少し先の未来をよりリアルに想像できた。生き抜いていればいろんなものを得るし大切な人を失うこともある、そう僕は二〇二六年の僕自身を想像しながらこの小説を読んでいた。物語の舞台である二〇二六年に四十四歳になったら、僕はまた『あるいは修羅の十億年』を読み返そうと決めている。

ひとりの小説家のデビュー作から最新作までを何年かかけて読むということは、偉そうな言い方になってしまうが、進化を目の当たりすることでもある。『女たち三百人の裏切りの書』は『アラビアの夜の種族』、『あるいは修羅の十億年』は『サウンドトラック』、それぞれが螺旋階段を上ったところにある進化した作品だった。上から見ると円の同じ場所や角度にいるのだが、横から見ると高さが全然違う場所にいるという言い方が正しいのかもしれない。

進化とは螺旋階段を上っていくことだと僕は思っている。

さきほどのクジラに関連することだが、『あるいは修羅の十億年』でも湾岸地域、埋め立て地が出てくる。江戸時代に徳川幕府によって領地拡大として東京湾は埋め立てられていくようになった。僕には迷い込んで死んでしまい、巨大な骨を残したクジラを祀った鯨塚と埋め立て地という設定は、『LOVE』『MUSIC』『ゴッドスター』『ドッグマザー』の四作品と精神的な結びつきがある作品のように思えた。

湾岸地域や埋め立て地というのは地形が大きな時間と共に変わっていく。かつては存在しなかった場所を、変化してしまう波打際を歩くというのは、小説家によって綴られてそれまではなかった物語を読むことに似ていると思う。

ひとりで「歩く」ということと小説を「読む」という行為はすごく似ている。

町を「歩く」ことで物語を受精する、物語の破片に呼ばれているときにきちんと掴むことが大事だと古川さんは以前言われていた。それはどこか「母」的なものであり、物語を孕んで出産するということなのだと思うのだが、どこかシャーマン的な部分もあるのだろう。「歩く」ことでアイデアが閃いたりするという話をよく聞くし、僕も歩いているとそういうことがある。きっと「歩く」ということはその場所にだけではなく、時間と空間に自らの内部をさらして一体化することでもあるんだと思う。「走る」ことは瞬発的に切り込めるかもしれないが、「歩く」ことの延長上とかではなく、まったく違う種類の時間や空間の関わりかたなのだろう。

そして、デビュー二十周年の二〇一八年に刊行されたのが『ミライミライ』だった。

一九九八年のデビュー作『13』ではキリスト教をモチーフにしながら、左目が色弱だが驚異的な色彩能力を持つ主人公の響一がハリウッドの映画制作現場で神を映像に収めるという内容で、言葉と色彩が怒涛に誕生する、いや溢れ出す小説だった。

二〇〇八年のデビュー十周年の記念作であるメガノベル『聖家族』は、東北六県を舞台にしたある狗塚一族の兄弟妹たちを軸にし、時間と空間を描く中上健次作品におけるサーガの流れを継ぐ大聖堂(カテドラル)のような作品だった。歴史、家族、故郷、異能の者、排除され移動し続ける兄弟と、新しい命を孕んだ妹たちの「生」の呪縛と解放、鳴らされる言葉がたどりつくものを描いた超大作だった。

古川日出男という小説家の作品は、「見えないものを見て、聞こえないものを聞く」ことで僕たちのこの現実世界とパラフレーズさせ、あるいは重ねていくことで、多層的に現実や世界を浮かび上がらすことができる。また、古川さんは「幻視者」としての小説家という一面もある。それはスティーヴ・エリクソンと兄弟や従兄弟のような関係に思える。彼らは同時多発的に異なる場所から現れて、この時間軸の「現在」を見つめながら、「幻視者」の視線で「小説」というジャンルで表現をしているという共通項が挙げられる。だからこそ、彼らの小説にはいくつもの層(レイヤー)が存在している。

現実と虚構が混ざり合いながら、響き合って物語が生まれてくる。輪郭が溶け合いながらどちらにも侵食していく。それはどこかまどろむような境界線の狭間に読者を連れていく。

『ミライミライ』の物語は戦後から始まるが、鱒淵いづるの出生を始まりと考えれば、「最新”」たちの時代までほぼ一世紀近くが描かれている。いくつもの歴史が交差して繋がり、同時に存在すらする、いや鳴り響いて反響していく。

戯曲『冬眠する熊に添い寝してごらん』から引き継がれたモチーフ、キーになる「羆」は聖獣のように彼らを守り導いていく。この戯曲の中で核になる言葉「百年の想像力を持たない人間は、二十年と生きられない」は今作にも繋がっていて、偽史的想像力を用いながら、もうひとつの「現実」として書かれている小説になっていた。

歴史に翻弄されながらも、その時代を生きていくために名を変えるものもいる。例えば、澤太伊知が「野狐」と名乗るように、いくつかの名が変わることで世界がスライドして重なっていく。古川作品の登場人物たちはいくつかの名前を持つものが出てくるが、これは境界線を行き来するために必要なキー、あるいは聖痕のようだ。

現在、連載中の小説『おおきな森』はこれまでの作品たちがそれぞれ一本の木であるかのように、古川さんに影響を与えた小説家たちが物語の中にいて、古川さん自身のような小説家も登場している。そこはそれらの木々(あるいは大聖堂たち)も孕んでいる巨大な空間のような、宇宙と言っても差し支えのないほどの「おおきな森」になっている。

ひとりで歩くことと小説を読むことは似ている。だから、この『おおきな森』を読むことは僕らがさらにそれぞれの小説に触れていくことになるのだろう。

僕はこの「おおきな森」を歩きながら、詩を諳んじるコロポックルや冬眠しようとしている羆だったり、聖なる犬たちにも出会うかもしれない。森の先にはきっとスロウ・ボートが並べられている海岸線があって、遠く彼方の地平線に向かっていくカラスたちの群れを見ることもあるのかもしれない。

僕は歩いていく、僕は小説を読むように歩いて、みる。

『二〇一八年のサマーバケーションEP』vol.2〜あるいは二〇〇八年のスプリングバケーションEP〜

二〇〇八年四月二十八日~二〇一八年一月一日

古川日出男「サマーバケーションEP」という小説は井の頭公園の神田川の源流から神田川沿いを歩いていき、やがて隅田川に合流し、そして隅田川が東京湾へ流れ出すまでの冒険譚だった。最後は月島の晴海埠頭へ。

読んだのはずいぶんと前でやってみたいなと思っていて、連休を取ってやることにしてまた読み返した。

そして、昨日朝バイトから帰って寝ないで井の頭公園まで電車で行く。吉祥寺で降りて井の頭公園へ。

日曜日の朝、人はあまりいない。散歩やランニング、ペットを連れた人たちとすれ違う。その前の日の雨のせいかすごくひんやりとしている。僕は小説の中で主人公である「僕」とウナ、カネコが出会った「ひょうたん橋」に行き確かめる。

ここが物語の始まりである。その横のため池のような小さい池、すぐ横には流れ出している川。

「ここが神田川の源流です」という看板、この流れに沿っていけば隅田川へ続く。

(註*)「ひょうたん橋」

上は普段の風景、下の写真は二〇一六年元旦(井の頭公園のため池工事のため)。

(註*)「神田川の源流」

二〇〇八年から現在だとわずかに場所が移動されている。上記の工事などのためだと思う。

この流れに沿う形で僕は川の横の風景を見ながら歩いた。川のほとりには公園が多くあり学校も多かった。それぞれの家が存在し人々の生活が少しだけ垣間みれた。川には鯉がたくさんいて途中でいないポイントもあったが飯田橋付近の所の鯉はデッカいのが多かった。里程標も何度も見かけたのでデジカメで撮った。源流と隅田川までの距離が半分になった時は小説のような気持ちになった。もう半分、まだ半分。里程標の数字を見るとなぜか進もうと思えた。途中から一切消えたのは残念だった。僕が見つけてないだけなのだろうか。

(註*)「里程標」

井の頭公園の神田川の源流から隅田川へ合流する地点までの距離が示されている。川沿いを歩くといっても、川の右か左のどちらかを歩くかで目にする里程標の数は違う。

どっちかだけということはなく、川沿いを歩けない地域もあり、遠回りする場所も出てくるので人が入れない所に置かれている可能性もあるのかもしれない。全部見つけるのはちょっと難しいと思う。何度も歩いてるともはや気にならなくなっていくのも事実。

(註*)「善福寺川」

この地点で善福寺川が神田川に合流する箇所には看板も設置されている。

始まりは区ではなく市からで、通った順番だと「武蔵野市」→「三鷹市」と二つの市が過ぎると23区に入り、「杉並区」→「中野区」→「新宿区」→「文京区」→「千代田区」→「台東区」→「中央区」という流れ。

武蔵野市と三鷹市、杉並区を歩いていると井の頭線が時折見える。永福町の地域から神田川は北上する。東中野地域で中央線・総武線を越えていく。中野区と新宿の境界線として神田川があり、高田馬場へ入り東へ隅田川方面へ進むとついに山手線の中に入る。水道橋で小説同様に「東京ドーム」シティへ。ラクーアというスパへ。

前日からのバイトで寝てなくて、お昼は暑いとまでは言えないが歩き続けるとさすがに体が痛くなってきた。東京ドームは家族連れやカップル、外国人観光客、巨人のファンですごくにぎわっていた。

朝の8時半ぐらいに井の頭を出発し、この時点で14時を過ぎていた。ラクーアには地下から沸いている天然温泉がある、なんか茶色い。塩分が非常に多いみたいで浸かりながら顔を洗うと塩分が傷口に染みて痛い。だがのんびりと浸かる、30分ほどして出てどうしようかと考えるが日が暮れるまでには晴海埠頭へ行こうと思う。

本来はここで一眠りして深夜歩いて朝焼けをそこで見ようかと思ったのだけど、予想以上に早くここまで着いてしまったので行けるうちに行こうと思った。

(註*)「新宿区から台東区までの神田川」

山手線の内側に神田川が入ってくると川幅がどんどん大きくなってくる。水道橋駅辺りの中央沿線と交差するような所ぐらいからはその広さはある程度一定になり、そのまま隅田川へ続いていく。

疲れはほとんど取れなかったが、逆に疲れを認識してしまったけど神田川を並行して歩く。やがて電気街の秋葉原へ出る。そして越えていくと山手線の外側に出る。そう今までは山手線の内側にいたのだ。僕はそこからまた飛び出した。

屋台舟のお店というか乗り場や船が見えるようになる。神田川よりもさらに大きな川が現れてくる。神田川は隅田川に呑み込まれて合流する。浅草橋を越えて柳橋を渡る。その後は隅田川を横目に南下していく。それにしても隅田川はデカイ、ホームレスの人がけっこういたり、ランニングや散歩、スケボー少年や小学生がなんか爆竹みたいのをして遊んでいたりする。

(註*)「柳橋」

神田川が隅田川に合流し飲み込まれる所。

小説『サマーバケーションEP』の物語はほぼここで九割がた終わっている。登場人物の「僕」とウナ、カネコの三人は晴海埠頭を目指すが、神田川沿いから晴海埠頭を実際に歩いてみてわかることは、神田川沿いは公園や学校に民家が立ち並んでいて生活感がありおもしろい。だが、隅田川に入ってから隅田川沿いに歩いて見えてくる風景はあまりおもしろく感じない、もはや意地でも晴海埠頭にいくという意志のみで歩くことになる。古川さんが小説で神田川沿いをメインにしたのは川沿いの風景のおもしろさに関係していると僕は思っている。

(註*)「隅田川」

二年前は隅田川テラスと護岸工事のために一部の地域は川沿いを歩けなかったので、遠回りしながら月島を目指した。川っていうかほぼ海。海鳥もよく飛んでいるし、あたりの匂いが海に限りなく近い。

ホームレスの人は数年前からあまり見かけなくなった。僕が寒い正月に歩いているからなのかもしれないが、隅田川テラスで護岸工事していたことも関係しているのではないだろうか。

墨田区へ架かる橋を何本か横目に通り過ぎりながら豊美橋を渡り新川へ、その地域はすぐに終わり中央大橋を渡り、ついに月島、晴海の人工の島へ。ここから晴海埠頭が長かった。もうこの時点で足はパンパンで体中は痛い、でももうすぐだと思い、歩く。

月島から朝潮橋を渡って晴海の島へ。大きな通りをまっすぐに歩く、先は長い。でももう終わりだとも思う。巨大な空中にそそり立つような建物があった。新海誠『雲のむこう、約束の場所』に出てきたあの塔みたい。

やがて大きな空き地が目に入る、看板が置かれている。都知事が呼び込もうとしている「オリンピック」の会場の予定地みたいだ。全然人いないけどここでオリンピックするのか?するならここら辺りの風景はまた変わるんだろう。

(註*)「選手村建設地」

二〇〇八年の時には「東京オリンピックの候補地」みたいな看板が空き地にあった。その後、看板は外されて巨大な土地のみがなにかを待っているように存在していた。

二〇二〇年に東京オリンピック開催が決まり、最初から十年後の二〇一八年になると空き地の近くにあった土地は「選手村建設地」になっていた。その一帯は再開発ラッシュのようになっていて、以前歩くことができた場所も封鎖されて立ち入り禁止になっていた。

晴海客船ターミナルが見え始める。北海道行きの船が見えた。僕の友人がこの間北海道から船に乗ってきたがおそらくはここに着いて、ここから帰って行ったのだろうかと思いながら、晴海埠頭公園へ。

釣りをしているカップルやごく少数の人がいた。フジテレビの社屋が見えて、レインボーブリッジが見えた。18時を過ぎていた。太陽は沈もうとしていた。まだレインボーブリッジは光ってなかったけど。

(註*)「晴海埠頭公園」

二〇一七年に撮影。二〇一八年には公園側に入れなくなっていた所から。

(註*)「晴海埠頭進入禁止」

現在(二〇一八年)は進入禁止になっており、晴海埠頭公園は土が掘り返されて違うなにかに変えられようとしている。

東京湾だった。神田川は小さな流れから少しずつ大きくなっていろんな市や区をまたがり越えながら川幅を広げて、隅田川に混ざり合った。そして隅田川は東京湾に注いでいる。

流れは絶えずに、川を人生に喩えることがよくあるけどなんとなくわかるような気がした。止まる事無く大きなものにやがては呑み込まれていく。なんだか川の流れを見ながら歩くと今までのことを思い出したりこれからのことを考えたりした。

いつもはiPodで音楽を聴いているけど一日音楽を聴かないで町の音を、街の雑音を、人々の会話を、ペットの歩く音を、時折匂う何かの匂いを、草花の揺れ方を、日差しのプリズムを、飛行機が過ぎ去った空を、大きな川の流れを、餌を取るために顔を水面に突っ込んでいる鳥を、ベビーカーを押している夫婦と赤ちゃんを、自分と共に歩いている影を感じながら、ただ歩いていた。

春だから日差しはそんなに強くなかったけど鼻は少し日焼けした、夏が近づいてきている。

(註*)「東京湾」

二〇一八年の元旦には晴海埠頭公園に入れなかったので、晴海客船ターミナルの側から東京湾を撮影。向こう側にはお台場とレインボーブリッジが見える。元旦に歩くようになってからは夕方前に着くので、太陽が眩しくてキレイな角度にある。

帰りの勝ちどき駅までが一番辛かった。体の至る所が動かないぐらいに疲労していた。なんとか駅まで歩いて大江戸線に乗って途中で乗り換えて家まで帰った。

うとうとしながらTBSラジオ「Life」を聴いた、初めて生で聴いたけど起きたり寝たりを繰り返して内容が頭に入らなかったので今度配信されるポッドキャストで確かめよう。

今体中が筋肉痛で、この痛みは歩ききったという証明。フィクションに突き動かされてノンフィクションを慣行するってのもなんだかおもしろい、変な休日。川沿いを歩いていると日曜だったから野球やサッカーをしている人が多かったな。

まだ春だから「サマー」ではなくて「スプリングバケーションEP」完了、いや終了。

2008年4月28日

(註*)2018年追記

碇本学(いかりもと・まなぶ)

ライター&ウェブサイト「monokaki」編集スタッフ。1982年、岡山生まれ。『水道橋博士のメルマ旬報』で「碇のむきだし」、『週刊ポスト』で「予告編妄想かわら版」、『Hemisphere』で詩を連載中です。

この場をお借りして、古川さんへメッセージを。古川さんの小説だけではなく朗読などのすべての活動において、僕は詩人としての「古川日出男」をいつも感じています。言葉が世界を作り、世界が言葉を作っていく。古川さんの小説が、言葉が、リズムが、時間や空間、国境を越えていくと信じてます。最後になりますが、20周年おめでとうございます!

第1回:近藤恵介(画家)古川日出男が書く、いや描く、のか?

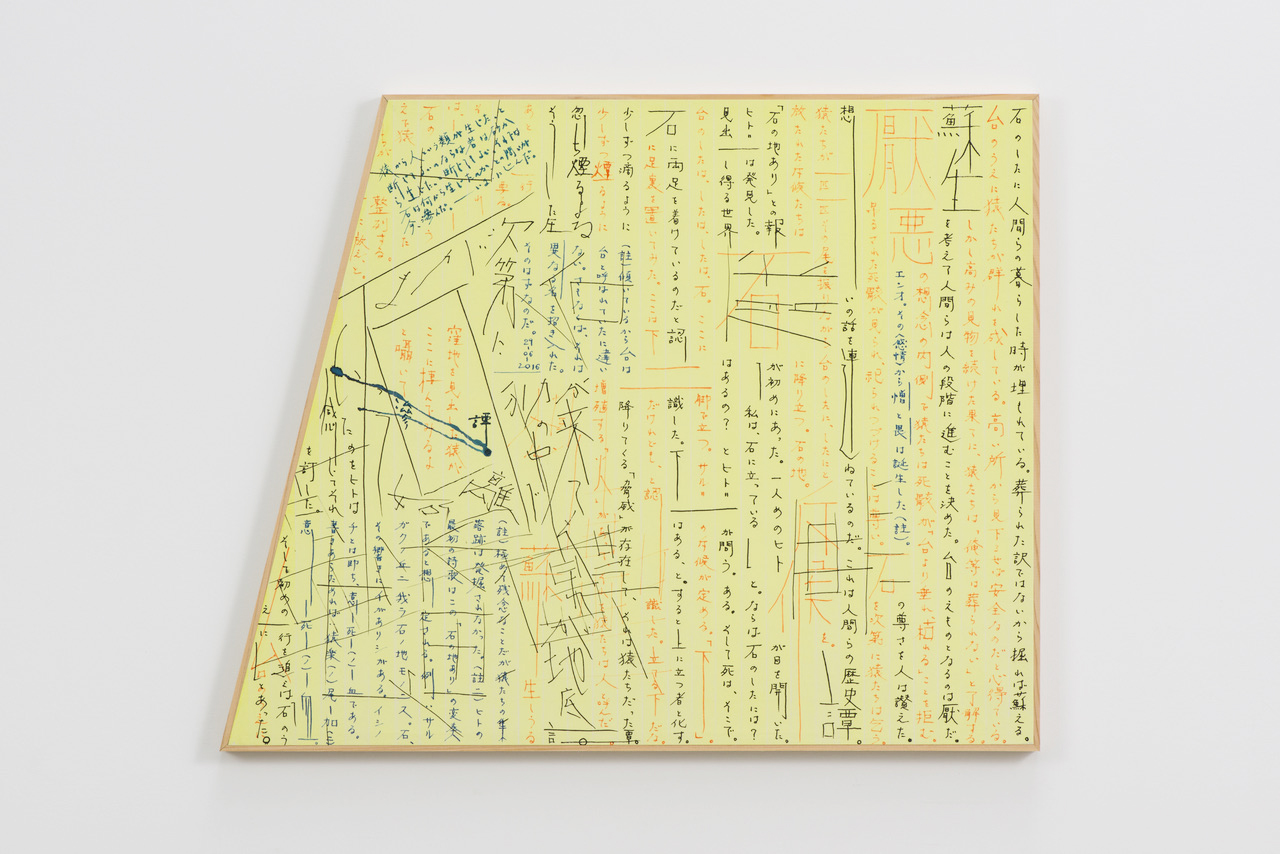

ここ数週間、ずーっと古川日出男の書いた文字をみている。裏紙に色ペンで書いたメモ、ボールペンがちゃんと出るかを確認するためのグルグル、原稿用紙に万年筆で書かれた小説を構成する文字群、校正の朱字、朗読のために文庫本のページに鉛筆で直接書き込んだ注意書き、筆を用いた墨の文字、インクのついた指で押した指紋もあるし、おまけにサインペンで書いた兎(もしくは猫)の落書きもある。書店でのトークイベントの後、列にならんでマッキーで書いてもらったサインももちろんある(一番古いものは2008年記名の『サマーバケーションEP』)。同じ人物が書いたとは思えないほどのバリエーションがあることに驚く。古川日出男が10年の間に書いた文字のいくらかがぼくの画室には保管されている。[fig.1]

なぜこれほど多くの文字がぼくの手元にあるのかといえば、それは2010年から継続的に共同制作の時間を重ねてきたからだ。2010年に古川日出男も名を連ねる、小説家、音楽家、画家、コーヒー店の店主からなる「the coffee group」に参加して以来、2011年、2012年、2016年の二人展、雑誌/書籍上での合作(『小説の家』収録)、文庫版『聖家族』のためのカット、『女たち三百人の裏切りの書』の装幀画などの多くの場で関わってきた。細かいものは他にもある。そして現在は、三鷹のイベントスペースSCOOLで4ヶ月に一度のペースで開催されている「フルカワヒデオ、戯曲を読む!」シリーズに参加している。

これらの経緯から、作品化されたものはギャラリーに、反故紙やメモ書き、テストピースや絵画制作に使用した原稿などはぼくがまとめて保管している。さまざまな「そのとき」が、紙と筆記具の接触によって残されている。言葉は発すると空中に消えてゆくが、書かれた文字は残る、というのは少し違って、発された言葉はきく人の内に沈殿して、それぞれの在り方で留まったり、やはり忘れられたりするし、書かれた文字も捨てれば消える。だから、その文字がとりあえず消えないように、次にひらかれる可能性のために保管している。実際、過去に書かれた文字がいま書かれた文字と重なって絵画作品となり、鑑賞者の目に触れることになった例もあるし、もしかすると展示室内でだれかにこっそり音読されたかもしれない。

多くの読者が古川日出男の小説を読むとき、本をひらいて目にするのは紙に印刷された活字だろう(電子書籍リーダーで読むこともあるだろうが、古川日出男に関していえば、それほど多くは出ていない)。ページ上に読みやすいようにレイアウトされた均一な文字は、作家の書き文字としての歪さは剥ぎ取られていて、筆で書かれた「あ」も、万年筆で書かれた「あ」も、鉛筆で書かれた「あ」も、それがどれだけ大きくても小さくても、等しく活字の「あ」に還元されてしまう。その場合、書き文字の絵画性を覆うように表面化するのは文章の抑揚、つまりリズムだ。

古川日出男の小説はしばしば「音楽的」と形容される。本人も音楽好きを多くの場所で公言しているし、音楽が主題の作品も少なくない。しかし、音楽的というラベルを貼ることで安心して、そのビートにのみ身を委ねて読んでしまうのはあまりにももったいない。古川日出男の小説は実はデコボコしていて、気持ちよく踊っていると躓いてしまう。その躓いたときが一旦その音楽を止めるチャンスだ。ふと静かになって周りをみわたせば、そこにはスベスベの紙面ではない起伏に富んだ大地(グラウンド)が広がっている。

ページ上の文字を追う視線を意識的に躓かせることを意図したぼくと古川日出男の合作がある。2010年に発表した「図説東方恐怖譚」[fig.2]だ。これは最初、雑誌『美術手帖』(11年4月号)に掲載された誌上作品で、その後作品の内容を少し変えて、小説家・福永信が編んだアンソロジー『小説の家』に収録された。

見開きの右側のページには、1点の絵画が設置された壁面を撮影した写真がレイアウトされている。その絵画は、パネルに張り込まれた紙にぼくが絵を描き罫線を引いた画面上に古川が鉛筆で文字を書き入れており、その掛けられた絵画の下の壁面には、その作品自体についての解説が今度は油性ペンで書かれている(こちらも古川による手書き)。対面する左側のページには、右側のページそのものを入れ子状に組み込んだ内容の小説が、キータイプされた活字として紙の白地の上にならんでいる。読者はそれら3つのあり方の異なった文字を横断しながらページを繰ることになるのだが(同じ形式のものが見開きで計8ページある)、文字の形態が変わったところで視線は躓き、立ち止まる。さっきまでは鉛筆の細い線で書かれていた文字が、太字の油性ペンに、それも板に書いているので所々にじんだりもしている。ようやく油性ペンの文字になじんだと思ったら、これまでバタバタと慌ただしかった文字は急に整列して活字になる(読みやすい!)。ときどき躓きつつも、横断を繰り返して読み進めるのだが、活字は変わらず均一であろうとするのに対して、書き文字の変化は止まらない。最初と最後の見開きを比べると違いは明らかで、その過程で古川日出男の「書く」と「描く」は重なりだしている。

2016年に開催したぼくと古川日出男の二人展「ダンダンダン。タンタンタン。」のために制作した作品<親シ・家1>[fig.3]をみてほしい。これは、三角屋根の家のような形のシェイプト・キャンバス(正確にはシェイプト・ペーパー)に、ぼくが平筆に薄く溶いた墨を含ませ端から順に線を引いたものを罫線とみなして、その上に古川が万年筆で文字を書き入れたものだ。絵画であるのと同時に、手書きの原稿でもある。中央の二行はブルーのインク、その他の行はブラックで書かれている。注目してほしいのは、漢字に顕著であるのだが、文字が変態している箇所だ。「神」の漢字が縦に伸びたり、文字を構成する一画一画が分解してそのままほどけてしまいそうなところもある。じーっと全体を眺めていると、長い縦の線が雨垂れのようにもみえてくる。

次に<薬シ・家4>[fig.4]をみてみよう。今度は3色の万年筆が使用されている。序盤の比較的律儀に書かれた文字は次第に筆で引かれた黄色い幅のある線上──縦罫を横断し始め、後半破綻を迎える。「(註)」が文章の流れを塞きとめるように挿入され、そのことによって以降の文字が氾濫する。氾濫すると小説としてリニアに読み進めることは不可能になるし、これまで書き継がれてきたものは分節化され、単語化され、文字から意味が剥がれそうになる。小説において、文字と意味が離れてしまうと、その時点で読むことが困難になる。つまり読まれなくなる。しかし、絵画の場合は読めてしまう──というよりみることができる。この作品制作においては、小説として読まれるのと同時に、絵画としてみられることも前提されていたので、小説内の文字の氾濫をあえて許したのではないだろうか。通常、本のために書かれる小説は氾濫が起きないように慎重に文字を継ぐのだが、その制約を緩めることで小説の、書き文字の可能性を探っていたようにも思える。

最後に<親ニ・源平急>[fig.5]をみてほしい。板にぼくの線と古川日出男の文字を糊で貼り重ねたものだ(コラージュはすべて近藤の手による)。『平家物語』の原稿の反故紙、他の絵のために書かれた文字やドローイングのように執筆の前に試し書きをした紙片が貼り込まれている。注目してもらいたいのは、中央やや上部とその更に上に書かれた、「石」が重なっている箇所だ。片方は5つ「石石石石石」、もう片方は3つ「石石石」──重なっている。これが書かれた、いや描かれたときのことはよく憶えている。

展覧会の会場であるLOKOギャラリー(渋谷区鴬谷町)から徒歩数分のところに猿楽古代住居跡公園がある。作品の一部にアクセントとして、句読点のように石を置きたいと思い、散歩がてら古川さんを誘い石を拾いに行ったのだが、そのときの石が文字としての「石」になった。つまり、公園に石が転がっている様子をみて、古川日出男はそれを描写したのだ。「石」はいま紹介した3点の作品を含む計43点からなる組み作品中に散らばっている(この展覧会「ダンダンダン。タンタンタン。」の様子は、ギャラリーのwebサイトに記録として残っている→近藤恵介・古川日出男ダンダンダン。タンタンタン。 – LOKO GALLERY)。ちなみに、石を描写した経験はその後、掌編「つるつるの小石都市」(『非常出口の音楽』収録)として小説化された。併せて読んでほしい。

このように象形文字でもある漢字をもう一度絵画的にひらこうとする試みは、『群像』に連載中の最新作のタイトルである「おおきな森」において一歩踏み込んだ形で表面化している。ここでは活字化することができないのだが、この「森」は「木」が6つ重なった状態、つまり通常の「森」の下に3つの「木」が付け足されたものとして表記される──「木木木木木木」。このことは、「石」が5つ重なったことと繋がっている。イメージの喚起装置としての漢字を小説の起爆剤としていることは明らかだし、そのような想像力が古川日出男の創作の重要な部分を担っている。

これまで述べてきたように、古川日出男の書き文字は本来均一な活字に圧縮できるものではない。というより、フラットに均されることに常に抗っているようだ。ぼくとの合作が絵画/美術作品としてもみられることを踏まえてのパフォーマティブな書き文字であることを差し引いても、その異形のありようは小説の組成と関係がないとは絶対にいえない。

多くの小説をコンピューターをキータイプすることによって残してきた古川日出男が、古典を題材にした『女たち三百人の裏切りの書』、それに続く『平家物語』(こちらは現代語訳)の2作を原稿用紙に万年筆で書いたのは、小説の内容が書かれる方法(あるいはメディウム)を要請したということに他ならず、両者が密接に連関している証拠であるだろう。とりわけ『女たち三百人の裏切りの書』の元となった紫式部の『源氏物語』はいうまでもなく墨を含んだ筆で書かれていて、紫式部と切り結ぶためにはその手続きが必要だったのだし、そのことが小説に身体性やテクスチャーを付与していることは文章を読めば明らかだ。

手書きの文字は上下左右の隣り合う文字に影響を受け、次第に書かれつつある本文の行く先をも変えてしまう。小説全体が、その書かれた文字で構成されているのだから当たり前のことではあるが、古川日出男の場合はそのことが先鋭化される。つまり、いつも以上にデコボコする。文字のもつ絵画的な要素を駆使した小説だ、と思い切っていってしまっても過言ではないだろう。古川日出男が批評家・佐々木敦との対話において「日本語はおそらく、地球上で一番面倒くさい表現形式で、日本語を駆使して書けば翻訳可能性が極端に落ちていく。」(『新潮』18年4月号)と発言しているのは、このこととも無関係ではなさそうだ。

細かい日付は忘れたが、『女たち三百人の裏切りの書』を執筆中の古川さんから、万年筆で書くことの「遅さ」について話をきいたことがある。文字を書き付ける時間とキータイプする時間の差、それが手に与える負荷の違い、数枚書いては切れたインクを補充しなければならない手間、右利きの古川さんは乾く前の液体としての文字列を、その次の行を書くときに引きずってしまい、汚れた原稿を目前に、あちゃー、となって少しの間立ち止まること、などなど。コンピューターを用いての独自の執筆方法を確立していた古川日出男が、この不自由を得ることで要請したのは、1000年前を舞台にした物語が抽象的でスベスベした紙の上の出来事などではなく、「いま、ここ」で書かれつつあるデコボコした現実の物語であることを、活字化されても感知できるように書くための身体性の回復だったのではないだろうか。

そして思い出してほしいのは、古川日出男のデビュー作『13』の主人公・橋本響一は「片目だけの特殊な色覚障害」があり、それゆえに「色彩中心に外界を把握する」のだが、次第に「油絵具の色彩に、描き手の筆圧と筆法がある種の感情のようなものを付与するのだ」と気付く。「油絵具の色彩」に「文字」を代入すれば、そう、これはいまの古川日出男そのものじゃないか!

*

ぼくはおそらく他の誰よりも古川日出男が執筆する現場に居合わせている。それは共同制作の現場なので、古川にとっても特殊な状況であり自室での小説執筆とイコールではないが、最後に、その現場からのレポートをここに記す。

そのときどきで場所の変わる作業場に入ってくる古川日出男はもうすでに書いている──と感じられる。筆記具は持っていないが、歩くことで、視線の向け方で、身体の動かし方で書いている──まだ文字として定着してはいないが。執筆中の人に気軽に話しかけてはいけないので、必要最低限のことしか話さない。その日書くであろう内容を想定して、その状況に没入するための音楽をCDでもってきているので、かける。靴を脱ぐことが多い、古川日出男のトレードマークである帽子をとる(脱帽はスイッチ)、机の上に筆記具、辞書、飲み物とチョコ、ノートパッドなどを置く。そして、立って書く──。無駄口を差し挟めば、もっているペンで刺されそうなほどの殺気を纏う(正直怖い……)。しかし没入しつつも、感覚がひらかれていることはよくわかる。自分の書いた文字に敏感に反応して次の文字を書き継いでいる、差し込む光の変化に気を配る、スピーカーから出る音楽とは別に不規則に鳴る音──表通りを走る車の走行音、鳥のさえずり、ものが落ちる音、そしてもちろん筆記具が紙と接触する音をきき逃さない。そして周りにいるぼくの動きや位置を察知している──これは合作なのだから。全身を駆使して感受したことが、すべて書くことに投入される。書く、書く、書く──そして書き終えて、何かが抜けたとしか考えられないくらいに脱力するのがわかる。うまくいっていればニコニコするし、そうでなければ次の手をすぐさま検討する。そのときに予定していた作業がすべて終われば感想などの雑談をしばし交わし、道具をしまって、帽子を被り(いつも気付くと被っている)、靴を履いて、食事におもむくか、そのまま解散する。

近藤恵介(こんどう・けいすけ)

画家。1981年、福岡生まれ。進行中のプロジェクトに、連続展「近藤恵介の『卓上の絵画』」がある。作家のwebサイトはコチラ。

そして、この場を借りて、お祝いのメッセージを。古川さん──ぼくの家の書棚の古川日出男コーナーの厚みは圧倒的で、これをひとりの人間が20年の間に書いた事実に、これだけ書くに値することがまだある世界に、もち運ぶときに感じる力強い確かな本の重みに、でもそんなに重いのに読んだぼくはどんどん遠くへ行けることに、そしていまこの瞬間にも書かれつつある新しい小説に祝福を──20周年おめでとうございます!!