20年の間にあったさまざまな出来事の記録/記憶の一部として、思い出深い品々を少しずつ展示していきます。

20年の間にあったさまざまな出来事の記録/記憶の一部として、思い出深い品々を少しずつ展示していきます。

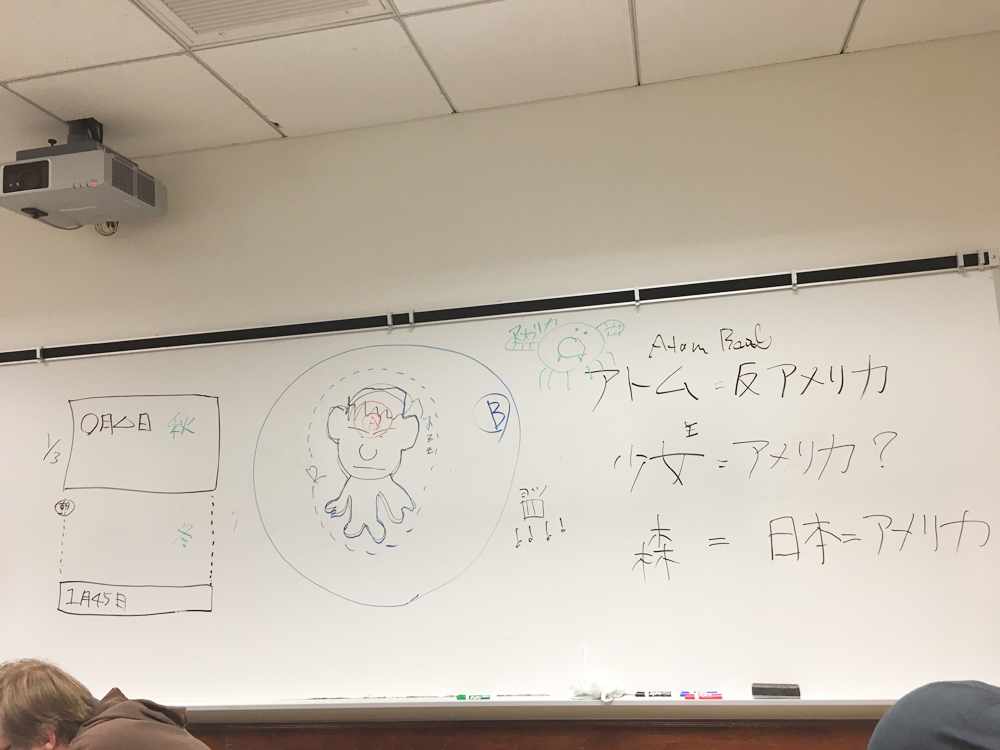

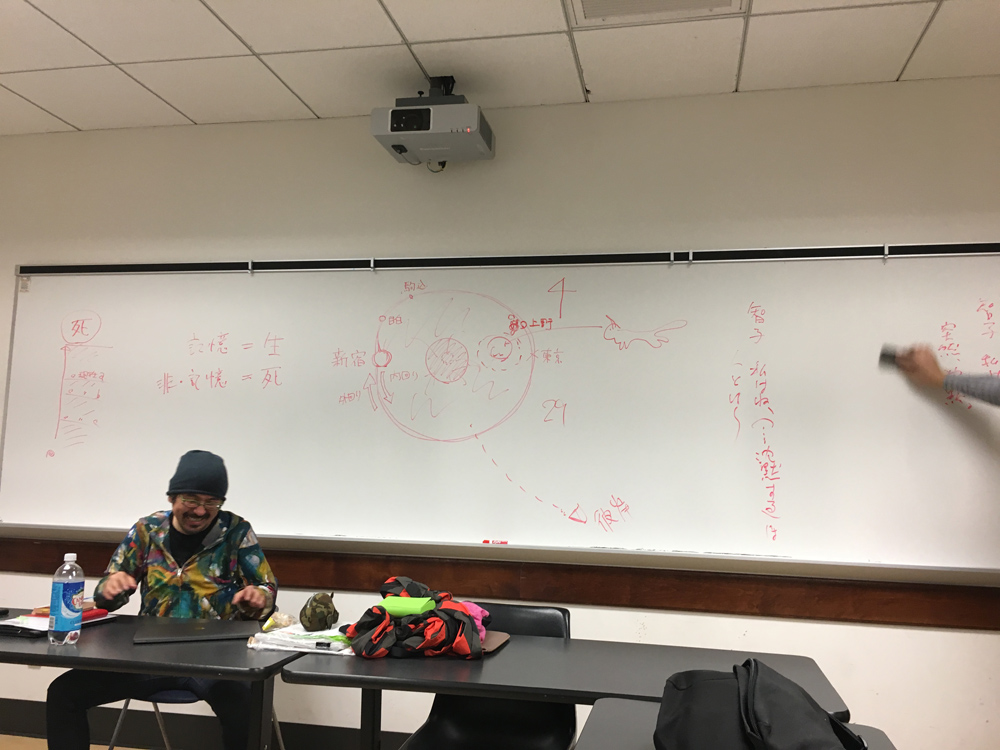

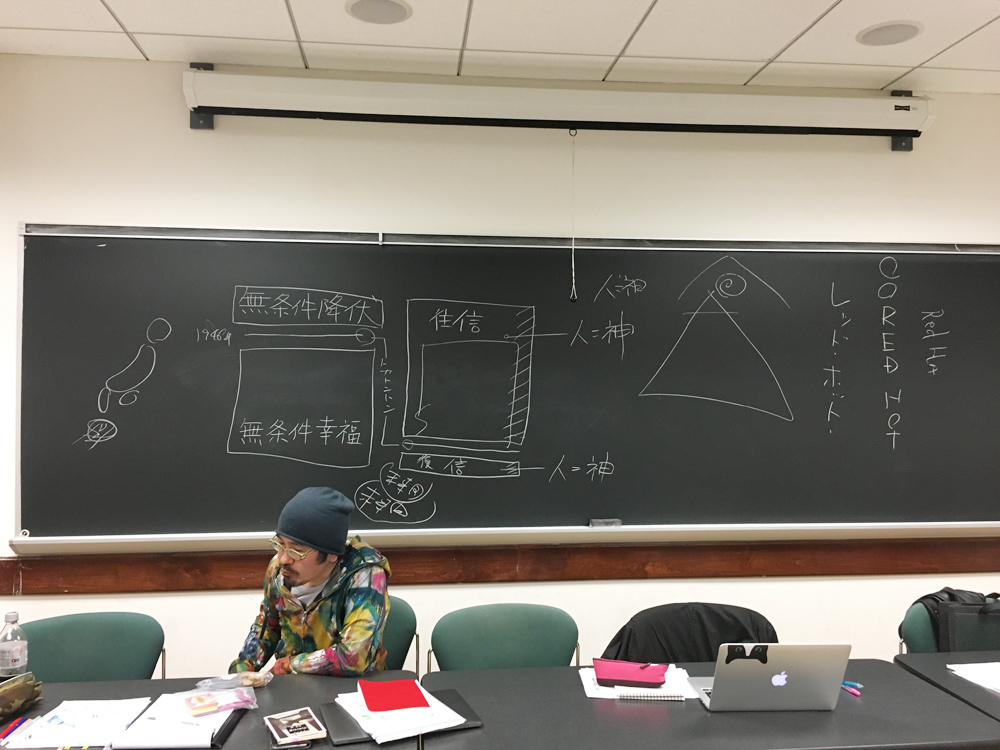

#5「UCLAゼミの板書」

2017年1月〜3月、アメリカのUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)に講師として招聘され、大学院生たちと共に「日本文学と耳」と題したゼミを行いました。全10回の授業のうちの幾つかの板書写真を公開します。写真キャプションは、各回とりあげたテキストのタイトルです。

解説

この授業に関しては「いったい、どんな内容だったんですか?」と訊かれることがたびたびで、また、講義を雑誌連載化したいとか、書籍化したいとか、ありがたい申し出もいただいたのですが、ほぼ1回3時間に及んでいたそれらの授業は「学生たちあって」のものであって、積極性にあふれた彼らの存在により《ライブ》な内容へと極度に発展・深化したとの経緯がありまして、それを踏まえ/そのことに敬意を表し、文字にはしていません。けれども、《ライブ》の記録そのものである板書が幾種類も、なんと関係者の手もとに残っていました。おかしな図形や絵があふれてもいますが……。どうぞ。(古川)

#4「天地創造の出土品『ゴッドスター』限定カバー」

2007年12月21日、神田三省堂書店で行ったサイン会のために特別デザインのカバーが作られました。古川本人の手元にあるサンプル版の写真を公開します。

解説

2007年12月に単行本『ゴッドスター』刊行を記念して、4種のイベントが行なわれました。その最終回となったのは12月21日(金曜日)の夜に神田三省堂書店で開催されたサイン会だったのですが、もちろんシンプルなサイン会にとどまることは無理で、あろうことか「来てくださった方にはこの場でしか手に入らない『ゴッドスター』の限定カバーをさしあげます」って会でもあったのです。しかもシリアルナンバー刻印のカバー。99枚しか地上に存在しないカバーの、何枚めであるか、の。ここに上げる写真はそのサンプル版でして、いやはや、なんと00枚めですね。しかし恰好いいなぁ。掘り出せてよかったです!(古川)

#3「発掘! 初の朗読作品」

ふと判明した“記憶違い”によって、これまですっかり忘却の彼方にあった原稿が発掘されました。初めて公の場で朗読した作品、それは初めての授賞式における初めてのスピーチ原稿なのでした。お詫びのしるしに当時の写真も特別公開いたします。

「テラ・インコグニタ」

そして。とうとう「カエル大賞」発表の日は来た。森の沼には、千一匹のオタマジャクシが集められた。というか自発的な行動である。オタマジャクシにはオタマジャクシの生態があり、生態は——例えば——性的衝動のように母艦である肉体を駆る。駆り立てる。オタマジャクシをして駆動せしめるのである。(オタマジャクシやってるのも楽じゃないよ)と僕は思った。

沼の水は独特の腐葉土臭を放って僕の鰓を通り過ぎた。

ビビる。弟と妹たちもビビった。僕には弟が二十二匹と妹が一匹いたのだが、オタマジャクシってそんなものです。

審査員は言わずと知れた森の王である。森の王は「夜中にいきなり“ハーイ! 今晩ワ”」とか出てきたりはしないので仰望[ぎょうぼう]に値する。僕は尻尾をピピッと動かした。その刹那、森の聖域がブハッと白い息を吐いた。ああ、霞[カスミ]! いつも泳いでいる細流[せせらぎ]とは異なり濁っている沼の水越しに、それでも僕は見えました。金盥[カナダライ]を叩いているBGM、森の王の出現である。

「こりゃ!」とは森の王の尊[たっと]き第一声。「一に尾をふり二にエラ呼吸、魚に見えるがナマズ顔、サンショウウオのお友達、ドモ、あいさつは抜きじゃ! お待たせしましたッ、はい本日の審査結果、発表」

またもや、刹那。ピピッとして尻尾がグー。千一匹のオタマジャクシ軍団は森の沼で凄まじい試煉に遭った。まるで前世体験のごとき有り得ない記憶の氾濫、感情の沸騰、悲劇の勃発、地獄とはまさにここに顕現してありや、なしや? ドストエフスキーというのはやはり大人物であったなァなどと場違いな感慨と悟りのごとき一瞬の連鎖に揉みくちゃにされていると、う、脇の下が痒い! と思うや、ヤベエ手が生えてきちゃったよ。

いやだわ、あたしなんて、足だわこれ、と雌オタマジャクシが二匹隣りで啼き声を振り絞った。

「お兄ちゃん!」背後に妹の悲痛な叫びを聞いた。「あたし、手も足も出ない!」 その瞬間、世界は真っ二つに別れた。

そして告げる。これは走馬灯の物語である。

今や受賞の日も遠い。

かつて僕はオタマジャクシだった。

だが僕はエラ呼吸の一匹として、あらゆる深淵を見つめた。深淵、フカイフチ、沼の深み。ガード下の飲み屋でプランクトンのホルモンつまみながら、確かに深淵を見つめたのだ。

そして、告げる。現在[いま]。

一匹の狂気の蛙として、狂ったマチガイの蛙として、未知なる領域に。

ただ一匹、泳いで跳ねる。

ああ、同じ形態[すがた]では二度と会えない妹よ、弟たちよ。

僕は自己犠牲の精神を忘れない!

そしてゲコゲコ鳴きながら、

敵を撃つ!

01 第55回日本推理作家協会賞授賞式(2002年6月)

02 当時35歳!

解説

僕はずっと、自分が「作家として人前で初めて《朗読》をしたのは、2005年12月2日、柴田元幸さんとのイベントを行なった時」と思っていたのですが、記憶違いでした。なんと、推理作家協会賞の授賞式にて、その会場で仁王立ちの《朗読》をしていた。ということを、衝撃的に思い出しました。何を読んだのかと言えば、その日の朝に書き上げた掌篇です。そして、それがこれ、『テラ・インコグニタ』です。授賞式があったのは2002年6月27日のことで、いわばこの『テラ・インコグニタ』は、僕の正真正銘の「授賞に臨んでの想い」だと言えます(ちなみにテラ・インコグニタとは、ラテン語で「未知の大地」を意味しています)。それで……、いきなり朗読を始めた僕にですね、授賞式会場におられた皆さんは呆気にとられた、というか、唖然とするばかりであった、というか、まあ最後には少々笑った? 受けた? とはいえ、いま改めて僕自身が愕然とするのですが、あの……、俺……、……この内容を読んだの? なんと暴力的な。あかんではないの。じつはこの掌篇は、かつて僕の知人が運営していた古川日出男サイトに載せられていた歴史があるのですが(そのデータは現在では消えているはずです)、ここに再び発表することにします。まさに回顧展ですね。その、まあ、古川日出男は……ぜんぜん変わっておらんのだなあ、との達観?も込めて。(古川)

#2 「発掘された『ベルカ、吠えないのか?』極秘メモ」

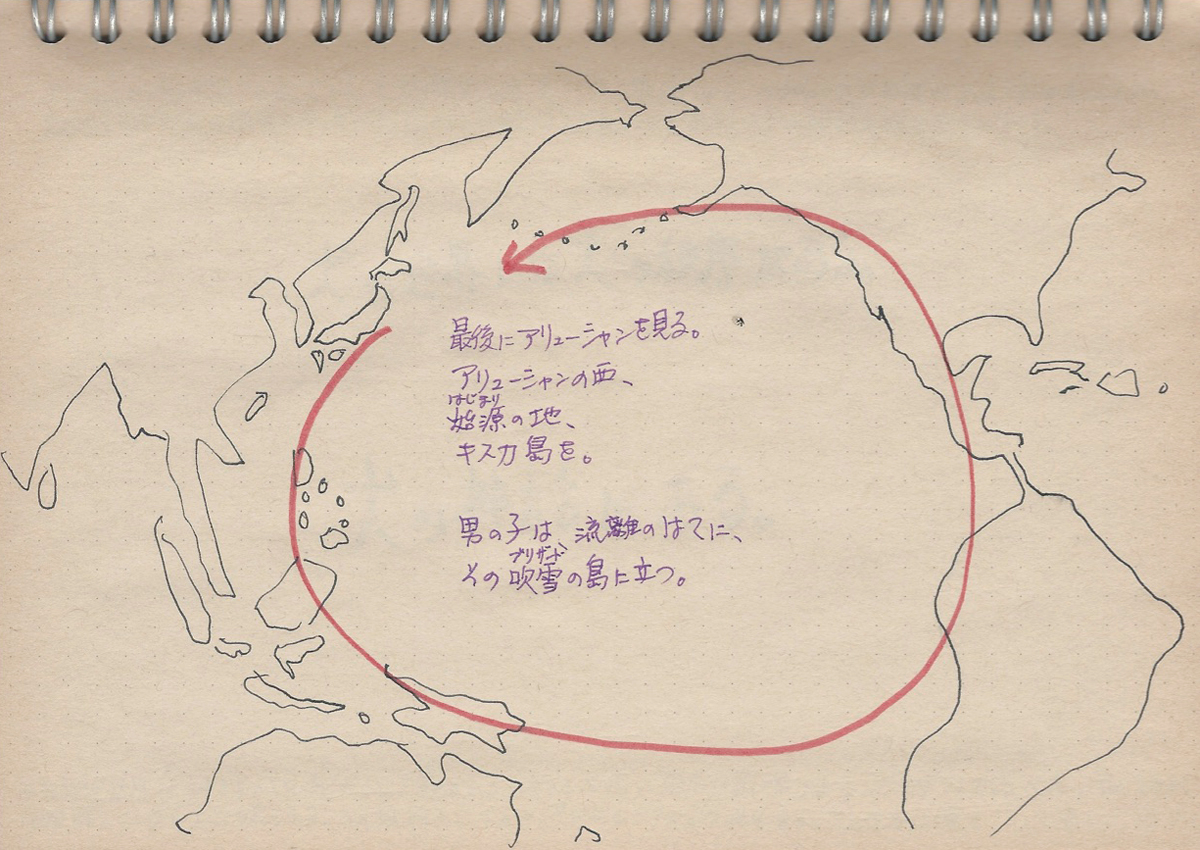

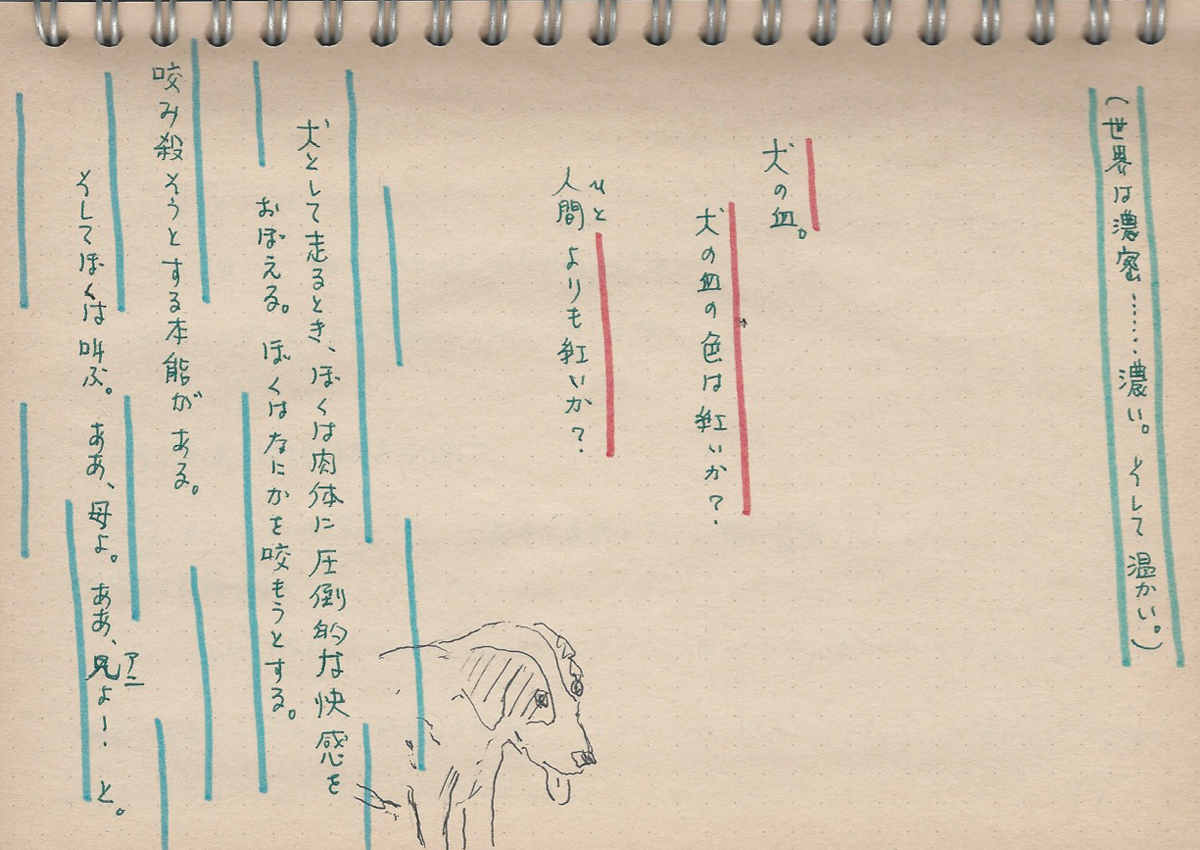

2001年晩秋の創作メモより。ここからどのようなプロセスを経てあの『ベルカ、吠えないのか?』になったのか? “アイディアの種の化石”ともいえそうな、謎に満ちた出土品です。

解説

創作ノート類などが入っている段ボール箱を開けたら、長篇『ベルカ、吠えないのか?』を書き出す数年前のメモが出てきました。もしかしたら貴重かもしれないので、回顧展に出展します。冒頭、「8th」とあるのは、8作めに刊行する本、という意味であるのだろうと思います。実際には、『ベルカ』は9作めとして上梓されて、なぜかというと、村上春樹さんのトリビュート本『中国行きのスロウ・ボートRMX』を途中で(突発的に)執筆・刊行したからです。昔は、というか、昔から計画的だったのですね。それにしても、『ベルカ』が一人称小説として構想されていた時期がある、ということを、僕はすっかり失念していました。もし書き上げられていたら、いったいどんな小説になったんだろう?(古川)

#1 「雑誌に載った最初の書評」

文芸評論家・池上冬樹さんによる『13』書評(「本の雑誌」1998年4月号掲載)を、池上さんご本人の了承をいただきここに転載します。

才能溢れる第一作『13』にただ圧倒

新人・古川日出男に注目せよ=池上冬樹

-2-IMG_0811-e1521393482403.jpg)

どうして僕のところに推薦文の依頼がきたのかわからない。知らない編集者だし、小説は無名の新人のデビュー作。“どういう話?”と聞いたら“ジャングルで神と出会う話です”という。なんか面倒な気分がしたが、とりあえず読んでくれというので、億劫な気分のまま読みはじめたら…いやはや、これが素晴らしくいい。とても新人のデビュー作とは思えない。処女作だから細部が過剰だが、決して退屈はせず、むしろ溢れるばかりの言葉とイメージが鮮烈で、その才能にわけもなく嫉妬を覚えるほど。古川日出男の『13』(幻冬舎一九〇〇円)である。

この小説は二部構成。第一部「13」は、アフリカのジャングルの深い森のなかで少年少女たちが神秘的な体験をする物語で、第二部「すべての網膜の終り」はそれから十年後、ハリウッドを舞台に映画監督や女優たちが映画を作る物語。鬱蒼としたアフリカの密林のなかで繰り広げられる神話的な世界と、現代のハリウッドでの世俗的な映画製作。一見何の繋がりもないように見えて、微妙に重なり、交錯し、物語の密度と象徴性を高めていく。その鍵となるのが、タイトルの「13」。これは密林の奥深くにある“神の森”に迷いこんだアメリカ兵士の認識票の番号だが、物語のなかでは神の霊魂として扱われる。人物たちはそれぞれ神とは何か、神話とは何か、霊とは、映画とは、芸術とはと問いかけつつ、「秘蹟の触媒」としての「13」によって己が真実を見いだしていくのである。

-1-IMG_0812-e1521393470484.jpg)

神々しく、敬虔な気持ちを抱かせつつ、ときに激しくエモーションをかきたてる成長小説である。神秘的だが、細部ははなはだ現代的な“魂”の物語でもある。とにかくマジック・リアリズムと言うほかはない、言葉とイメージの奔流が凄い。いくつも層をなす言葉と文化の厚み、そして極めて濃密な物語には、ただただ圧倒されるのみ。いちおう純文学になるが、エンターテインメントファンでも必ずや楽しめるはず。全篇に才能がきらめいていて、褒めすぎかもしれないが、第二の池澤夏樹にも村上龍にも、あるいは船戸与一にもなれそうな可能性を感じさせる。いやはや、凄い新人が出てきたものだ。古川に注目!

解説

1998年、その2月の、25日。僕の処女作『13』が刊行されますが、本に巻かれた帯には、池上冬樹さんが感動・卒倒してしまう推薦文を寄せてくださっていました。担当編集者からは、同時に、「池上さんが、今度出る『本の雑誌』で、書評を書いてくれるようですよ」とも聞きました。そして翌月、その「本の雑誌」の発売日に、朝、書店に走ったことを憶えています。ここに、池上さんのご許可を得て、「初めて雑誌に載った古川日出男の書評」を展示します。いってみれば、デビュー時のほんとうにほんとうに大切なドキュメントです。(古川)