2022年9月11日に

あらゆる現代的な出来事は忘れられるのだ、との思いを、たとえば今日(2022年9月11日)のような日に感じる。〈9月11日(セプテンバー・イレブン)〉と言えば誰もが今後もずっと忘却することは不可能である、とその当時は確固と思えていたのに、それから21年が経った今日、ほとんど誰もその出来事、その、アメリカで起きた同時多発テロについて語っていない。それどころか、ニュースの見出しに「アメリカでも忘却されつつあって……」との文言を見て、私は愕然とする。もしかしたら、愕然としている私が愚かなのかもしれないが。

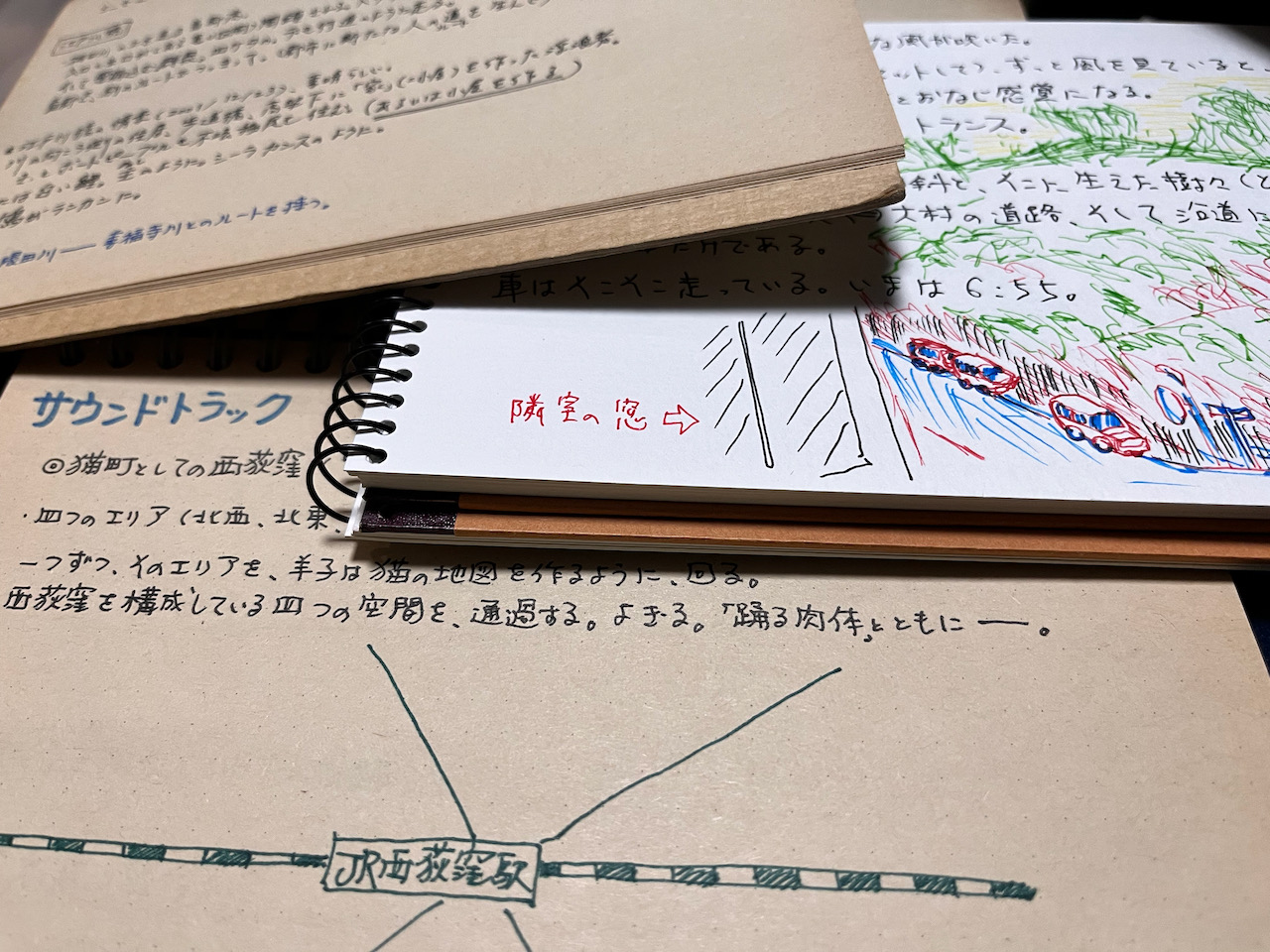

この当日のことはノートに記録してある。なぜならば私は、21年前の9月11日には小笠原の父島にいたのだ。それは小説『サウンドトラック』の取材のためだった。詳細な取材帳が3冊残っていて、そこに9月11日の記述がちゃんとある。そこでの私は単純に驚いている。私は、呻いている。そして、翌日、父島内のある食事どころで、これは小笠原諸島というのが1968年に復帰するまで戦後はアメリカ統治下にあったことと関係しているのだけれども、「(アメリカ軍の基地のある)沖縄も攻撃されたりしてなあ」と笑っている人間を見て、ほんとうに複雑な感情に貫かれた。甚大なショックを回避するために〈笑い飛ばす〉という反応と、しかしながら同時に小笠原諸島と沖縄との(ある文脈における)決定的な近さ。

小笠原諸島で幕を開けるこの小説は、小笠原もまた「東京都内」であることから、次第に揺るぎがたい〈東京小説〉に変容する。そして、この小説の刊行は2003年なのだけれども、2009年の東京の描出というので幕を下ろす。要するに『サウンドトラック』は〈近未来小説〉として書かれた。そこで描かれる東京は、極度の熱帯化のせいで凶悪な感染症にもやられている。その感染爆発のシーンを、私はイタリア人の翻訳家(ジャンルーカ・コーチ氏)に乞われて、今年6月にイタリアのボローニャで朗読した。

たとえばこんな場面だ。

〈「ノー! 隔離」とあった。/「残り数日の命だからこそ人権を」とあった。/「強制収容はやめましょう」とあった。/「会いたい、家族」を左手に掲げて「触れたい、あなたに」を右手に掲げた、二十代と思しい白いパジャマの女性がいた。/それから「感染症患者に平等なアツカイを!」とあった。〉

〈東京はいまや、新種/変異ウイルスの量産工場と化しているかのようだった。その兆候に、染まっていた。専門家たちが恐慌を起こして、だから恐慌回避のために「隠密に隔離しろ、隠密に調査する」と意見した。まずかった。これは当局の、不手際だった。機密保持の煙幕は病院内部にも張られて、結果、いわゆる院内感染が爆発した。最前線の医師と看護師たちがバタバタ倒れたが、最前線とは隔離病棟にほかならない〉

何人ものイタリア人に、どうして新型コロナウイルスのパンデミックを予見する小説を20年も前に書けたのか? と問われた。この質問を受けながら、私の胸中に湧いたのはかなり不思議な感慨である。……この小説は2003年に、いわば〈近未来小説〉として刊行された。けれども作中の舞台のラストの時間設定である2009年を過ぎてしまえば、それ以降は〈近過去小説〉として読まれる。こういうのは不可避の運命だ。なのに……それなのに……。いま、この『サウンドトラック』はイタリアにおいて〈現在小説〉だと認識・認定された。

『サウンドトラック』を執筆している当時の私や、文庫版のリリース当時の私などにも想像できていなかったことがある。これを書いていた頃の私は年齢でいえば30代の半ばなのだけれども、その、35歳だの37歳だのの私が予測し、産み落とさんとしている未来のその先に「56歳の私がいる『現在』がある」と、実のところリアルには感じとれていなかった。かつ、この56歳の私は(……この私だ!)、現在の先のさらなる未来を想像している。

その連鎖、その連続だけが、あらゆる小説を文学に変える。忘却にあらがう作品は、いっさいのサブジャンル(たとえば近未来小説だの、SFだの、青春小説だの、そうした便宜的な括り)を拒み、越えるのだ。