ベニー松山×古川日出男

ベニー松山×古川日出男

「小説家誕生前夜──『砂の王』のころ」

デビュー20周年──とはいえそれは世に出るまでの数年間があってこそ。古川本人が言うところの“暗黒時代(笑)”をもっともよく知る人物=ベニー松山さんをお招きし、ゆるゆると語り合った「この際だから振り返っておきたいあの頃の話」。不可思議なワードが飛び交い衝撃の過去が明らかにされる、当サイトならではのスペシャル企画です。

出会いと間合い

古川日出男(以下、古川) あのー、1998年の2月に『13』という本を出して、その巻末でベニーに感謝してて。

ベニー松山(以下、ベニー) そうだねぇ。

古川 で、俺が小説を書こうと決めたというか小説家になろうとしたのが、1991年の1月で。

ベニー 『アンダー・ウォーター』を書いたのが、それだっけ?

古川 それです。ベニーと会ったのがその2~3ヶ月前で、要するにその時期を完全に立ち会って見てたのが、はっきり言ってベニーだけという。で、いちばん大きな刺激というか、お叱りを受けつつ(笑)、ものを書いてたという。

ベニー いやー、もう今思えばほんと好き勝手言ったな!(笑)

古川 (笑)いや、いいんだよ。だから今日はそのへんのことを喋れればと。

ベニー そうだね。

古川 まず最初に会った時には俺は全然小説家でもなければ小説家になろうともしてなかった頃で。

ベニー そうだよねー。

古川 そしてベニーは小説家だった。

ベニー 初めて会った時ね、「誰なんだ!?」っていう感じだったんだよね。

古川 どっちが?

ベニー 君が。

古川 俺? 俺いちおう演出家としてあそこに居たんだけど。

ベニー そうなんだけど、あのぅ、初めて出会った時の印象は「なるほど、わからん!」みたいな感じだったんだよ。

古川 あぁー、そうなんだ。面白いね。場所は、アスキーというコンピュータの会社のオフィスだよね。南青山で、あの頃は。

ベニー うん。

古川 オフィスの廊下で会ったのを覚えてる。廊下に座ってたんだよ。そん時ベニーは23(歳)?

ベニー えーと、90年? には……23だね。

古川 俺が24でしょ。

ベニー なんかさぁ、ソバージュかけたサングラスかけた男がやって来て。

古川 それ誰でしょう? 俺か(笑)。

ベニー 君だよ(笑)。「演出? 誰?」っていう感じだったよ。

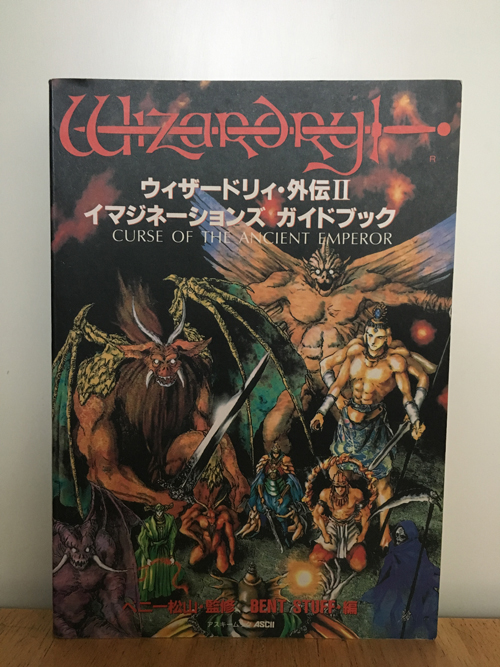

古川 えーと、だから何を演出するのかというと、まず「ウィザードリィ」っていうRPGがあって、それをアスキーという会社が出してて、アメリカ発のゲームなんだけど日本もライセンス取ってやってて、それが誕生してちょうど10周年の、記念イベントをやると。で何故か俺がその演出をすることになって。

ベニー そう。だから当初、お芝居やろうよって話になって、その脚本を書いてって言われたんだけれども……。

古川 ベニーがね。

ベニー そう。僕は当時、お芝居はまったく知らない。観たこともない。だから、やれるわけないじゃんっていうんで(笑)、「じゃあ原案となるものは出すよ、だけどちゃんとできる人呼んできて」っていう話にはなったんですよ。

古川 「ウィザードリィ」ってものすごくシンプルなゲームで。今のゲームからは想像もつかないくらいグラフィックとかもないし。それよりも、キャラ設定っていうのを自分でするんだよ。すでにあるキャラクターを操作するんじゃなくてキャラクター自体を自分たちで作ってくっていう、すごい想像力が必要なゲームで。で、その当時の日本で、めちゃくちゃ圧巻な想像力を発揮して世界観を足してってたのがベニーだったんだ。会う2年前に「ウィザードリィ」の小説を書いてて。『隣り合わせの灰と青春』ていう、これがもうイマジネーションがすごく強烈で。それでもう日本の「ウィザードリィ」のプレイヤーはアメリカのプレイヤーよりも「ウィザードリィ」の十全な世界観を持ってるっていうような状態で。で、この人はそれを弱冠二十歳で始めちゃったっていう。俺は本を書く人とか小説を出す人っていうのはものすごいリスペクトしてたから、いきなり自分より年下で小説家っていうものに初めて会ってびっくりしたの。で、その彼に「ウィザードリィ」10周年記念のお芝居の原案か何か、って話がきたと。

ベニー そうなんだよね。最初は、これまで会ってきた人たちとはちょっと距離感の在り方が違うなって感じてて。日出男くんがわからないわけ。

古川 あ、俺がね。人種として?

ベニー お互いわかんなかったろ。

古川 うん。

ベニー だから最初はちょっと怪訝(笑)だったわけだよ。

古川 見た目が怪訝だった(笑)?

ベニー 見た目も怪訝だったんだけど、「いま編プロでこういうライターやってるけど俺が演出するよ」っていう、そういう時点で、「なるほど、わからん!」って(笑)。

古川 だから俺の食い扶持はあの頃は編集者/ライターで、で、表現者としては演出家だったっていうことなんだけど。

ベニー そう。で、あとさ、やっぱりあの頃強く意識して心がけてたと思うんだけど、「演出は馴れ合わない」って感じだったじゃない? ま、今もそうだけどね。

古川 うん。

ベニー とにかく馴れ合わないから、その「敢えて距離を置こうとしてる感」っていうのがあって。

古川 あぁー、うんうん。

ベニー ゲームの制作現場とかでもそうなんだけど、こっちは何か「距離詰めないと始まんないな」っていうのがあって、詰めに行こうとするんだけど。

古川 いじりにくるっていう感じ? ベニーが。

ベニー そうそう。だから例えばその、ディレクターが、わりかしこう納期に向けてぎゅーっと締め上げながらやってる中に「はい、ごめんなさいよ!」って僕が入ってくと、なんかちょっと距離みんなと詰めすぎて、緩みが出るの。

古川 あぁ。

ベニー ね。「人がせっかく締め上げてるのに、何を和気藹々やってんだ」みたいなことを言われたことはある。

古川 その意味でいうと俺は確かに距離は詰めないね。厳しくしとかないとダメ。

ベニー だよね。

古川 多分それは今も変わらない。

ベニー だから当時の僕としては「詰めないと話にならん」ていうところもあったんだけど、でもちょっと距離を置くなぁ、っていう感じがあったわけじゃん。だけど、始まってみたらもう「あ、でも意図はわかるし、もう全然、この男を頼ろう」っていうのはすぐ出てきたね。で、これは今日の結論ワードとして持ってきたんだけども(笑)……。

古川 え、もう?(笑)

ベニー 要は、あのー、誠実なわけですよ。小説から何からそうなんだけど、真剣に誠実にこなしてる。つうか本気で向き合ってるっていうのが分かればもう、距離があろうがなかろうが関係ないんじゃん? っていう、そういう印象でしたね。最初のその出会いから「WIZ’91」までの間。

古川 「WIZ’91」ってのが、そのイベントなんだけど。うーん。なるほどね。まぁでもあれはそもそも役者自体オーディションで集めるとかっていう設定でやってたし、だから馴れ合わないってのは前提だったところはあるよね。

ベニー うん。

古川 ほんとにまぁ、真剣勝負だったんで。予算もでかかったし、客も二千人来ることは分かってて、その中でどういう演出できるかって世界だったから。信用してもらわないと俺も始まらなくて、でも最初はみんな信用してないなってのも俺もよく分かってたんで(笑)。

ベニー でも信用するまでは早かったよ(笑)。

古川 早かったね。信用してくれてからはほんとにみんな、ありがたかったね。

ベニー そこですよ。でもやっぱりね、その誠実さがね、「この男、生きづらそうだな」っていうのがあって(笑)。

古川 生きづらいよ! 今も! 生きづらいよー。

ベニー ね?(笑)

古川 変わってないんだよなー。それで、「WIZ’91」っていうイベントがあって、その中でベニー原案の「ウィザードリィ」の芝居をやって。あの脚本て、最終的にはどういう形になったんだっけ?

ベニー えぇと、台詞まで正確に仕上げたものじゃないんだけど、プロットは出して、それをその芝居向けにしてくれよ、っていう感じだったよね。

古川 そうだね。でまぁ、主催の側からアイディアがあって、インタラクティブな、客席と交流するようなものにしたいと。ゲームだし。「インタラクティブ・ゲーム・ドラマ」とかいって。途中でシーンが真っ二つに分岐することにして、会場が選択するという。で本当に会場に選択させて、2バージョンを2回公演でやることになったんだよね、1日に。

ベニー 1回分岐して収束してまた分岐するから、互い違いに選んでくれないと、練習したとこ全部を見てもらえないっていう。

古川 そうそうそう。何のために練習したんだ、みたいな。ベニーは稽古けっこう見てたんでしょ?

ベニー うん、見てたっていうか、(身振りしつつ)こーんなこと演ってたじゃん俺!(舞台に)居たじゃん! 須田さん(「ウィザードリィ」伝道者の“須田PIN”)とね。

古川 そうだそうだ居た居た(笑)。てか出てもらってた(笑)。それがないと(ストーリーが)動かないんだったね。

ベニー そう、だから最初は僕たち、須田さんと僕は、俯瞰で物語を見ていて。「さあ、どうなるんでしょうね?」って言ってる“語り部”のような顔をして。

古川 そう、それで動かしていくっていう。

ベニー で、全部見せたかったから、順番を変えたんだよね。「どっちがいいでしょう?」って言って、拍手の大きさで決めるの。でも、絶対にあとから聞いたやつのほうが拍手が大きくなるんだよ。

古川 質問の順番か。

ベニー 質問の順番を変えて、きっちり練習したところは全部見せたんだ。

小説を書こうと決めた理由

古川 これやったのが91年の1月5日。

ベニー まだ松の内だったよね。

古川 そう。で、非常にいい反響で。参加した人もみんな喜んで。でまあ俺が思ったのは、そこまでずっと劇団やってて、つまり仲間内でやってて、今度は仲間内じゃなくてお金もらって、人を集めて、全然知らない人たちと組んでやって。で、やってみて、この人(ベニーさん)が独りで書いてるじゃん、普段、小説を。やっぱり独りでやらないとだめだなっていうのをすごい思った。で、そこから100枚の小説を、いきなり1月から書き出して。

ベニー それがまたね、早いよね。

古川 (笑)

ベニー 早い。『アンダー・ウォーター』。あれ読んだことがある人って、どれぐらい居るの?

古川 んー、地球に5~6人は居るんじゃないかなー?

ベニー でも選考の下読みさんは忘れてると思うけどね。

古川 忘れてると思うね。

スタッフ つまり、「WIZ’91」をやって、そのあとで、小説を書こうと決めた、と。

古川 そう。とにかく、みんなでやって、商業としてもやった、で、次にやることは独りでやることだ、俺は独りでやんないとだめだ、って。特にお金のことを考えたんだ。それまで仲間内でやってるときはお金がないっつっていろんな制約があったんだけど、今度はお金の制約がないところですごい予算でやって、大道具1個に120万円とかかけてやるバカみたいなことやったときに、お金のためと関係ないところでやんないとまずい、っていうことを切実に思った。

ベニー 芝居で使った大道具の悪魔像、高かったよね。

古川 高かった。俺、自分のギャラ減らしてあれにまわしたんだよ。

ベニー マジで!?

古川 今だから明かすけど(笑)。

ベニー あ”~~~。

古川 ま、それはさておき。で、その書いたものを、早川書房の「SFマガジン」の新人賞に応募して。締め切りの最後の日に、西新宿の郵便局が夜遅くまでやってるからそこで投函したのを覚えてるよ。「当日消印でも締め切り大丈夫ですか?」って編集部に電話かけて、そしたら「いやだけどいいです」って言われて。送って。そしたら最終選考に残って、それは雑誌を見て分かったの。で、そん時は「獲るのかな」って思ったけど獲らなかった。獲らなくて、その選評を見たら「これはSFとは認められない」っていう内容で、そっかー、と思って。

ベニー つーかさぁ、固有名詞は出さないけど、まぁ酷い選評だったね。これは選評なのか? っていう意味で。酷評っていうんじゃなくてね。

古川 あれは結果的には俺を先へ進めたんだけど。

ベニー もちろんそうなんだけど、ただね、あれはちょっと。言ってみれば91年のあのイベントが終わって、「俺ちょっと書くよ」って書き始めて、ほんとにやりやがったこいつ! っていう感じだったんだよ、俺は。

古川 あぁー。

ベニー まず初っぱなでこれを上げてくる人間は身の回りにそうそう居ないよ。なんだかんだ言い訳をして「次に回すわ」っていう人間が多いはずなんだけど、きっちり上げてきて。ここもやっぱり、誠実というかさ、自分に忠実なのかもしれないね。

古川 でもあれは確かに苦しかった。ものすごい苦しかったの覚えてる。こんなに小説書くって難しいんだって思って。30枚ぐらいまで進んでもそこから「え、100枚までどうすんの?」っていう感じで、めちゃくちゃだったことは覚えてる。

ベニー とくにその、初めて、でしょ? 小説書くの。

古川 うん。

ベニー 今回それを読み直して来たんだけどさ(笑)。

古川 ほんとかよ。俺ないんだよそれ(笑)。うちにはないよ。処分してるからさ。

ベニー 世界で持ってるの俺だけかもしれない(笑)。

古川 や、そうだと思うよ。

ベニー ただ、やっぱり「苦しみ」を感じるね。

古川 あぁー。

ベニー 今はもう自在に書いてる感あるじゃん。もちろん真剣に向き合って、ぎりぎり文字を刻むように記しているなっていうのは分かるんだけど、あの時はやっぱり「どうしたらいいんだ!?」っていう感じの苦しさがあるね。「こう演出したいんだけど、まだ儘ならない」っていう。だからそれを思うと、あの当時僕はあれは(賞を)獲ってほしいと思ってたよ凄く。獲るだろって思ったんだけど。いや、もしかしたらこれは世に出ないほうが良かったのかもしれない。あれが出てたら多分『13』も『沈黙』も書いてないでしょ。

古川 うん、書いてないね。それははっきり言えるね。だから「SFマガジン」が発売になって、選評見て、それですぐにベニーに電話かけて、「今日おまえん家へ行っていいかな」つって(笑)。で、行ってやったことが、ベニーんとこにコンピュータがあったんで、それ使って辞表を書き始めたんだよ。

ベニー (笑)

古川 「とにかく会社辞めて小説書くわ」って言って。会社って2週間前に申し出れば大丈夫だから、「明日出して2週間後に会社辞めるから、辞表をコンピュータで書かせて」って(笑)。「ちゃんとした文書にするから」って言ってベニーのとこ行って書いたんだよ。

ベニー あと、あれだよね、とりあえず回転寿司でも食おうぜって(笑)。

古川 (笑)。俺より残念がってくれてたよね。

ベニー いやー、あの時はほんと「あー、これはねえよ」って思ったんだよね。その選評の酷さもあって。

古川 やっぱああいうのって最終候補に残った時って「あぁこれは獲れるのかな」って何となく思ってたんだよ。

ベニー ね。最終まで残ればしめたもんだって、ちゃんとこれはいけるって思ったんだよ。ちゃんと俎上に載ったんだから、いける! って思ったら……ね。見る目ねぇなー、みたいな。でも逆に言えば「SFマガジン」じゃなかったのかもしれないね。

古川 だと思うよ。あれはだから「おまえ来んなよ、うちらは楽しくやってんだから」って言われたと思って、俺は「あ、そうか、俺はそういう場所じゃないんだ」って思って。

ベニー だから、その排他的な感じが、今のSFの衰退につながってるよ。だからそこにズッポリ入らない方がいいとは思ったんだけど。でも何故か『アラビアの夜の種族』でSFがすり寄って来たよね。

古川 それはまぁ今回の話とは関係ないけど、でも凄かったのは、それでも「SFマガジン」から仕事が来なかったっていう。SF大賞獲って「SFマガジン」から仕事が来なかった人間はもしかしたら俺だけじゃないかっていう(笑)自信があるんだけど。

ベニー (笑)。でも断ったんじゃないの? 来ても。

古川 あぁ、複雑な気持ちがあったからね。「あんたはSFじゃない」って言われて、その挙句、俺SF大賞もらってどうすっかな、っていう感じだったよね。

ベニー そうだよな。

古川 その間、考えると、10年ぐらいしか経ってないんだよ。

ベニー 『アンダー・ウォーター』がSFじゃないのに、なんで『アラビア』がSFなんだよ。それをいったら何だってセンス・オブ・ワンダーじゃないかって。

古川 まぁでも心広く、大賞をくれて俺はほんとに嬉しいけど。それでまぁとりあえず2週間ぐらいでほんとに会社を辞めちゃったんだよ。辞める時、飲んだよね?

ベニー 飲んだね。

古川 ベトナム料理行ったの覚えてる。

ベニー ベトナムか。どこのベトナム料理だった?

古川 東中野。4人ぐらいで飲んだの。会社辞めてその足で。

「自分の本」を創りたい

古川 で、次のトピックは、それで小説を書くんだけど、小説っていうのはすごい難しくって、どう書いていいかわかんない。そうこうするうちにベニーが、ゲームボーイ用の「ウィザードリィ」の外伝ていうかオリジナルストーリーのシナリオを作り始めて。で、俺もゲームボーイ渡されて、ずっとデバックチェックをやっていたという(笑)。

ベニー そうそう。遊んでもらったんだよなーすっごく。

古川 で、書けない書けないっていう中で、ひとつ大きなトピックは、俺ずっとライターやって暮らしてたじゃん、会社辞めて。だけどライターやっても小説家になりたいから一切自分の名前を出さなかったんだけど、ベニーが出したその「ウィザードリィ」の外伝の攻略本ていうか、その世界観を全部示す本ていうので、初めて俺、自分の名前を出させたな。

ベニー うん、そう。

古川 じつは攻略コーナーの、どう攻略するかを俺が書いているっていう。

ベニー もうね、手一杯で、「頼む!」つったらやってくれたんだよねー。すごい助かった。

古川 しかも、さっき実物の本見たらさ、最後の攻略こう、とかページに手書きのメモが残ってたりして気合入ってて。これは本当に凄いことで、あぁー、これやるんだーと思って。で、これやって、名前出て、すごい嬉しくって。それで思ったのは、まず小説を書こうとしても絶対に結末まで書き切れない、多分最初『アンダー・ウォーター』で100枚書き切れたのは、みんなに宣言したり、ちょうど3ヶ月ないところで「ここに出せばいいのかな」っていう目標があったとかいろんなことがあったからで。これじゃ一生書き終わらないって思って。

ベニー あの当時はだって、応募できるとこ少なかったよ。数える程しかなかったよね。

古川 結局俺は、ベニーっていう小説家がやってきた道と同じように、「ベニーが作ったシナリオを俺が小説にしたい、どうだろうか」っていう話を素直にしたんだよね、まずその仕事をしてみたいって。

ベニー こっちとしてはね、もうサイコーの申し出でしたよ。その『砂の王』の前書きにも書いたけど、あれはほんとにもう偽らざる気持ちだったよ。「この世で一番この本を楽しんでいる」って。それだけに、まぁ、中断しちまって、それっきりになっちゃったじゃんか、それは非常に残念だった。

古川 だからこれはね、初めて人前で話すことになるけど、ベニーにも言ってないからちゃんと話した方がいいと思うんだけど、雑誌連載時に、当然「設定監修=ベニー松山」ってあるのは全然いいじゃん。で、このとき(『砂の王』を出すとき)にも同じ話があって、背表紙にも「ベニー松山=設定監修/古川日出男」でいきたいって言われて、二行でね、何を考えてるのかなと思ったら、帯がどう背表紙にかぶさるかを見れば分かるんだけど要するに、監修だの何だのの役割が隠れて、“共著”になる。ていうか、ベニーの本になる。それを完全に狙って話を持ってきたって分かって。それで「あぁ、僕の本として出さないんですね」って言ったらなんか先方はアタフタして。で、すごく頑張ってきたけれども、このひとたちはそもそも俺が書いてるとか何にも思ってない。

ベニー これを見てさ、この本を見てさ、そう思わないのかよっていう。文章もそうだし、監修とかでどうなるレベルじゃないだろこれは。

古川 やっぱりそのやり口をみたときに、罠に嵌ったなーっていうか、なんかちゃんとやりたかったのに、とんでもないことになったって思った。でまぁ、正直に話をして「それはどういうことですか」って言ったらその話はなくなったんだけど、そしてベニーも素晴らしい序文を寄せてくれて、やったんだけど、やっぱりこれが出て1週間後ぐらいに、もう続けらんないなと正直思っちゃって。本は出たけど今後もこういう気持ちで編集部と付き合うのかと思うと。

ベニー ほら、ここでもね、キーワードは「誠実」なんですよ(笑)。正直言って、誠実に仕事をしても、編集者がその「誠実」に応えないと君は嫌だろ?

古川 うん、ダメです。ほんとダメです。

ベニー 正直ここの日出男くんへの姿勢は、非常に不誠実だったと思うよ。

古川 めちゃくちゃだったよね、今振り返ると。今もいろんな編集者・出版社と付き合ってるけど、あれはめちゃくちゃだった。

ベニー とりわけ、こういう言い方すると些か不遜ではあるけれど、君も僕もさ、あんまり編集者と相談しなくてもいいタイプじゃない?

古川 あぁ、確かに。創れるもんね。

ベニー 身の回りで聞くひとたちって、初稿ですごい直すって。編集者から「ここおかしいじゃん、ここ、人の心理的に、こういうやりとりになるのおかしくない?」っていうのを受けて、そこからが本番ですみたいにすごい直すっていう話なんだけど。基本的には僕は直さない。ていうかそんな指摘をされたこともない。そこで考えたのが、極めてその、視点が編集者なんじゃないかって思ってるんだよね。お互い。

古川 あ、もともと自分らの中にあるのがね。

ベニー そうそう。それがどこに向いてるのか分からないけど、僕の場合は多分、どうやったら読者が喜ぶかってところに向いてる。話のうねらせ方も何も、この方が受けるじゃん、この方が面白いよね、ってところが主眼になってる。で、古川日出男の場合は多分、「これを書いとかなきゃいけない」っていうふうに指導する編集者が自分の中に居るんだな。これを書いて次に進まなきゃ、っていう感じで進んでるような気がする。

古川 それは鋭いね。そのとおりだね。

ベニー だからこそ、さっきね、『アンダー・ウォーター』、旧名『レベル・ウォーター』ね(笑)。

古川 そこまでくるかよー(笑)。全部読んでるからなー。

ベニー 『レベル・ウォーター』が世に出ていたら、『13』『沈黙』を書かなきゃいけないとは思わなかったわけじゃない。

古川 だよね。うん。

ベニー で、『砂の王』が完結していたら、『アラビアの夜の種族』を書かなきゃいけないとは思わなかっただろ?

古川 うん。俺はやっぱりこれ(『砂の王』)が途中で終わっちゃったってことをずっと抱えてたから。

ベニー だからほんと、あれ(『アラビア』)が出た時は、「多分これ最高に喜んでるのは絶対に俺だぜ」と思ったよね。『砂の王』の時、連載開始の前にさ、もうプロットはもらってて、絶対に面白くなるし最高に傑作になって終わるっていう予感があったんだけど。

古川 『砂の王』って最後までのプロット渡してあったんだっけ?

ベニー えーとね、書いたの覚えてるかな? ジュデッカとか、氷の地獄でアークデーモンが、とか……。

古川 あぁ、ルシフェルの話……ダンテの『地獄篇』からとってきて、ジュデッカって。

ベニー そうそう。そのプロットももらってたし、あとこっから先、これまでの「ウィザードリィ」ではない解釈で、ロードを凄まじい狂信者として書くっていう設計図をもらったんだよ。これもうどうなっちまうんだ!? っていうのがあったのね。で、でも続けられないのは本当にこっちもほんとに分かったから。

古川 あの環境だとね。

ベニー 何を書こうが、その原稿自体をちゃんと読んでいないんだもん。っていう編集者の元でなんてできないだろ。というね。

古川 まぁだから、本を出してみたけど自分の本じゃないふうに作られて。とにかくやるべきことは自分の本を創ることだっていう、その闘いに入っていったわけ。『砂の王』の連載をやめるって言ったのと『13』の最初の一行が浮かぶのが、ほとんどひと月の間に起きて、で、『13』ていうオリジナルのものを、もうどんなに長くなってもいいから何年かかってもいいからとにかく書く、今までの過去を全部捨てるっていう、ちょっとやりすぎな闘いに入ってって。でね、データを調べたんだよ。そしたらね、『13』を書き出したのがね、1994年のね、8月。で、その8月っていうのは『風よ。龍に届いているか』の青焼きに一晩付き合わされたっていう……。

ベニー あーそうか、ごめんねー(笑)。助かったよーあれ。

古川 そう。ベニーの2冊目の小説が出るとき、何故か二人で青焼きを全部チェックしてたっていう(笑)。

ベニー ジョナサンでな。

古川 高田馬場の。

ベニー そう。ねー。もうその頃はテキスト入稿ができる頃でだいぶ楽になってたけど、それでもまだ誤植がたくさん見つかるんだよね。

古川 それには俺らは向いてるよね、誤植を発見するとかこまかいことは。だからそれは確かにベニーが言うように、何か編集者的な資質をそれぞれ持ってるんだと思うんだけど。俺は今もやっぱり「完成原稿を入れる人」って言われる。

ベニー や、完成原稿入れないでどうするの? とか思うけど。

古川 おかしいじゃん、不完成原稿とか未完成原稿とかってないと思うんだけど。

ベニー いやでも僕は相変わらず入稿は遅いんで(笑)。

古川 俺は、相変わらず締め切りどおりにやるんで。

ベニー 偉い。ただ、入稿は遅いんだけど、直しは早いわけよ。結局初稿とかの直しがほぼないから、最終的には辻褄が合う。まーそれでもこのあいだ仕事をして編集担当してくれた人から「おかげで10年ぶりに友達と会う約束がパーになりました」って言われてごめんねーってこともあったけど(笑)。合ってないな辻褄(笑)。や、でも編集者の悲鳴を聞いてから書き始めるのはほんと良くないなって思って。

古川 それは良くないよ。でも最初っから「ファミコン必勝本」とかで連載じゃん? あれは締め切り守れてたわけ?

ベニー 守ってないよ。青焼き一発入稿とか繰り返してたよ(笑)。あと、担当編集者がいなかったっていうのもある。新人のバイトの子がイヤそうに入稿してた(笑)。

古川 その掲載誌とかベニーん家行くとバックナンバーが全部あったじゃん、それで誌面がもうカラーで、小説の載り方も凄く魅力的で、やっぱり小説家は羨ましいなと思ったし、小説家になりたいなと、あれで思ったんだよ。これが自分で世界を創ることなんだって。もちろん誌面のカラーとかイラストとかいろんなことがあったけど、演劇やってると他人の力を借りないと、なんか例えばリハーサルまで照明さん来ないと色もつけらんないなとか、音響さんの音とかを待ってたりとか。だから自分でちゃんと定着した世界を創るっていうことにすごい憧れて刺激されたんだと思うんだよね。だから、なんで演劇から小説に移ったんだって聞かれて、そこで説明しやすいように「大勢が関わったりバジェットの制約がないように独りでやりたかった」って言ってるけど、やっぱり、小説家を見て刺激されたんだと思うんだよ。これだよ、こういうやり方でいくべきなんだって。それがベニーだった。

ベニー いやー。悪いもん見たね(笑)。

古川 「連載やめる」とか喧嘩腰に言えたのも、この人がそういうことをやってるの見てたからやっていいと思っちゃったんだ(笑)。

ベニー あーそれはほんとに悪いものを見たね(笑)。

古川 それってその後も時々やっちゃうんだよ。「あなたのやり方がちょっと納得できなかったんで、これはなかったことにしましょう」とかって言っちゃうんだよね俺。出版社相手に。

ベニー まー古川日出男はそれでいいと思うよ。なんか、もちろん食うためでもあるけども、金のためよりは「今、俺はこれを書かなきゃいけない、これを書いとかなきゃ次に進めない」っていうことのために書いてる気がする。それを、編集者の都合に合わせてたら多分足踏みしちゃうと思うんだよ。

古川 でももうちょっとね、もうちょっと融通きけばとか、なんで我を曲げないのかな俺、とか思って。なんでこんな遠回りした生き方してるのかな俺、って思うよ。

廃棄された原稿のゆくえ

古川 こう話してくると、最初から全然なんにも曲がってない。曲がりくねった道を曲がらないままきてるっていう(笑)。

ベニー そう。せっかくつづら折り作ってあるのにコイツ真っ直ぐ登るぞ? っていう(笑)。

古川 あー、画としてはそうなるんだ。……という過去なんだ。それで、94年ぐらいから書き始めて、98年に『13』を出して。書いてる間、ベニーに読んでもらって。悩んだところは「ここの描写はどうだった?」とかきいて。

ベニー 送ってもらったやつは、でも、ここで完成ってところから、本チャンの方は相当書き足してあるよね。

古川 そう。ほとんど倍になってる。

ベニー 今思えば、もう今となってはとてもそんなことできないけど、『13』に関しては口挟んだよね?

古川 挟んだ(笑)。

ベニー そう、キャラクターの命乞いをしたね。「この子は生かそうよ!」って。皆殺しにしないようにできないものかと。「ニニョだけは……生かそうよ!」っていう話をして、受け入れてくれたんだけども。でももう今はね、おっかなくて口なんか挟めませんよ(笑)。もしかしたらこれはもう古川日出男を曲げてしまったのかもしれないとか思っちゃうよな。

古川 そんなことはないよ。やっぱりあの時は、あの時もっていうか、いろんな、周りからの声っていうか、差し伸べてくれる手とかが幾つかあって、担当の編集者もすごく良かったし。ほんとにいろんな“手”があって。大胆に書き直させるとかってことじゃなくて具体的なことしか言わなかったから、みんな。作品を完成してるって認めた上でしか言わなかったから、すごい楽だった。権力を振るう人は誰もいなかったから。で、いい形で出たと思うし、あの本は装丁から含めて全部好きだし。あれは多分、アスキーでベニーと初めて会ったみたく、名前のない人間が突然ああいう原稿を書いて、持ち込みでやれることになった出版社で、推薦文書いてくれた評論家さんも「誰だかわかんないけど依頼きたから読んで、執筆した」っていうのとか、そういう「こいつ何だか分かんないけどやってることはまともらしい」っていうことで付き合ってくれたんだよ。

ベニー 『13』の前に、廃棄したのあったんじゃない?

古川 なんか1本書いたような気はする……。

ベニー 「1本書いたけど、これはもう廃棄する」って言って、『13』にいったんだよ。

古川 うん、そう。多分『サイコ・キャンディ』だったような気がするな……。あ、『偽りの目』じゃないか?

ベニー あぁ! そうだそうだ。

古川 それはねぇ、400~500枚書いたわ。だから俺さ、デビューする前にすんごい書いてるんだよ。

ベニー 400~500枚書いてさ、え、これ結局ボツるの!? って(笑)。

古川 読まされた方は大変だよね。

ベニー 面白かったけどさー。

古川 あれは持ってないんだよね?

ベニー あれは持ってない。

古川 よかった(笑)。

ベニー や、でも近々引っ越しするので、どこか奥底に仕舞われていたものがひょっこり出てくるかもよ。

古川 やばいよ(笑)。や、俺も読みたいよ、そうなると(笑)。

余談的『アラビア』秘話。小説における「虚」と「実」

古川 結論的に言えるのは、一番最初の出だしの失敗から含めて失敗で何とか先に進んでるってことだよね。

ベニー そうそう、だから失敗を失敗で終わらせないんだよ。

古川 ねちっこいのかな。

ベニー そう(笑)。ねちっこいし、とにかくこれを終わらせないと次に進めないっていう強迫観念的なものがあるね。

古川 あぁ、あるよね。

ベニー で、その結果が『平家物語』かよ、とかって思うわけ。

古川 でもさ、『砂の王』の文章見るとさ、『平家』までショートカットだよね。結構真っ直ぐなのがおかしいなと思って。だから、こういういろんなことがあったのはさ、人の悪口とか文句言いたくないからずっと我慢してたけど、めちゃくちゃな状況で、ほんとこれ(当時置かれていた環境)は小説のことも作家のことも見下してるし、こういう状況じゃないところに行きたいっていう暗黒時代みたいなのがあって、暗黒時代として抱えてたから。

ベニー だからね、これ(『砂の王』)を中断したまま今に至るんだったら、それは担当編集に対する悪口になっちゃうかと思うけど、だけど『アラビアの夜の種族』を書いて、ちゃんと昇華させたから、もう、それは彼にたいする“赦し”でもあるんじゃないかと思うよ(笑)。

古川 なるほどね。そこで一歩ステップを踏めたんだね。

ベニー この男はもう、いちいちこういうことしないと終わらんのだな、と思ったけど(笑)。でも『アラビアの夜の種族』は良かった。俺はほんとにね、これを完成させてくれたおかげで「『砂の王』もっかい書こうよ」って言わないで済むっていうね。

古川 あぁー。『アラビア』を発想した時に、その中で「世界でいちばん面白い物語を入れる」ってなった時に、それをずっと考えてて、『砂の王』を入れるって言ったら「まだ『砂の王』のこと考えてんのかー」と妻に言われて(笑)。「もちろん引きずってるよ!」って。

ベニー でも作中作として見事に入れてくれたから。

古川 や、世界でいちばん面白い話だったら何かあるよ俺は、と思って。まぁ『アラビア』の執筆は地獄だったけどね。

ベニー いやー大変だろ、あれは。

古川 あれはほんと大変だった。

ベニー そういえばあの時ね、なんかラジオに出演した時に……。

古川 あ、嘘つかなくちゃいけなくなって。

ベニー そうそう。「直前でもう全部これ嘘をつくって決めた」みたいなこと言ってたよね。

古川 『アラビアの夜の種族』って、古川日出男が、英語で書かれた本を翻訳してるっていう設定なんだけど、ラジオに出演するんで収録に行ったら「翻訳の苦しみは?」とか訊かれて(笑)。まいったなー、これどーすんの俺? とか思って(笑)。TOKYO FMだったんだけど、1時間ずーっと嘘をつきとおしたっていう(笑)すっごい大変なことがあったわ。あれは良くなかったねー。

ベニー いや良かったよ。

古川 え、ほんと?

ベニー その方がいい。

古川 『アラビア』が2001年の12月に出て、その12月のうちにTOKYO FMの収録して、で、翌月の終わりぐらいから初めてまともな評価が出始めて、それでなんか流れが変わって。小説家として、道がひらけてきたね、『アラビア』でね。ほんとに長い時間かけたけど、それを考えると「WIZ’91」から11年? ちょうど11年、長かったね。

ベニー ほんと、でもね、あれですよ、小説家は虚実織り混ぜてなんぼですから。今日は「実」を話してるけど、ああいうときはね、「虚」を混ぜた方がいいんだよ。とくに向こうが勝手に「虚」の方を信じてるんだから、信じてる方を盛り上げてやらないと。

スタッフ でも古川さんの小説は今でもそうですよね?

古川 虚が実に見えるっていうのが?

スタッフ もしかして知らないだけで実はこういう世界だったのかなって思わされますもん。

古川 たしかにね。

ベニー そう。そう思わせるところがいいし、それで広がるんだよ。これは僕の古川日出男という作家に抱くイメージなんだけど、紡ぎ出していく「虚」がいつしか現実を侵蝕していく、古川日出男を基準点とした物語で歴史を、現実を塗り替えていく──そういう創作者だと思ってるんだ。あれ? コワイなこの人(笑)。作品に誠実に向き合わないと、虚と実の迷宮に放り込まれて帰ってこれなくなるんじゃないか?

(2018年4月28日 新宿にて収録)

ベニー松山(べにー・まつやま)

1967年生まれ。1988年に小説ウィザードリィ『隣り合わせの灰と青春』を出版。小説、ゲームシナリオを軸に活動を続け、今年は作家業三十周年にあたる。『隣り合わせの灰と青春』と、続編となる『風よ。龍に届いているか』、短編『不死王』の三部作は幻想迷宮書店よりAmazon Kindleストアで電子書籍版を配信中。

対談を終えて

この対談はほとんど削らずにスタッフにまとめてもらいました。そして、しっかり断言しますが、そんなふうに「ほとんど削らない」で成立する対談って、じつにじつに凄いです。ベニーと現場で話しているあいだも、楽しかったし、瞬間瞬間に感動していたのですが、文字の形に落ちついたものを後から読み返しても、やっぱり痛烈な面白さがあった(いわんや感動においてをや)。しばしば思うことなのですが、僕=古川日出男は決して運のよい人間ではないけれど、だからといって不運な人間でもない。なにしろ、もっともシビアな時期に最高にタフな畏友がいた。超・恵まれていたのだ、と思うわけです。そしてタフにして初めっから才気煥発だったベニー、作家業30周年おめでとう!!! (古川)