本当の始原のGとかH:2018年

2018年に河出書房新社から『オウムと死刑』という本が出ている。私はこの本に寄稿している。というか、この本の帯は、私の文章からの引用(「あの七月以降、僕たちはもう、全員オウムの信者だ」)が大きなコピーとして載っている。そして、私の原稿そのものが、書籍の巻頭に置かれた。

2018年に河出書房新社から『オウムと死刑』という本が出ている。私はこの本に寄稿している。というか、この本の帯は、私の文章からの引用(「あの七月以降、僕たちはもう、全員オウムの信者だ」)が大きなコピーとして載っている。そして、私の原稿そのものが、書籍の巻頭に置かれた。

時代の流れは速いから、いったい2018年に何が起きて、そもそも「2018年の7月」がどんな意味を持っていたのか、もう振り返れない人は多いと思う。この7月には異様なことが起きた。異様というか異常というか。この7月のひと月間に13人の死刑が執行された。具体的には7月6日、7月26日のたった2日間に、それら13人が処刑された。教祖を含むオウム真理教の関係者たちだった。(もっと素直に「一連のオウム事件の犯人たち」と記したほうがよいのかもしれない)

上記したように、そういう大量の死刑執行・連続執行が「2018年の7月」にあったことを、もう誰もが忘れたのかもしれない。だとしたら見事なことで、要するにオウム事件(としか呼びようのない何事か)を忘却させるために、それら犯人たちは抹消(=抹殺)させられて、事件そのものも抹消された、ということだ。

私はこの7月に衝撃を受けた。巨大すぎる衝撃だった。ひとりの日本人として、自分が加害者になってしまったと感じた。それを私は、「私たちはオウム信者になった」と表現した。実際の原稿に当たってもらえれば、私の言いたかったことは伝わる(はずだと信じる)。が、たとえば私がこんなことを書いているから、オウム真理教に対して同情的だ、と誤解するのも容易い(のだろうと感じる)。また、「オウムの幹部たちも被害者である。麻原彰晃ただひとりが弾劾に値する」と言う人たちもいる。私はそうは思わない。

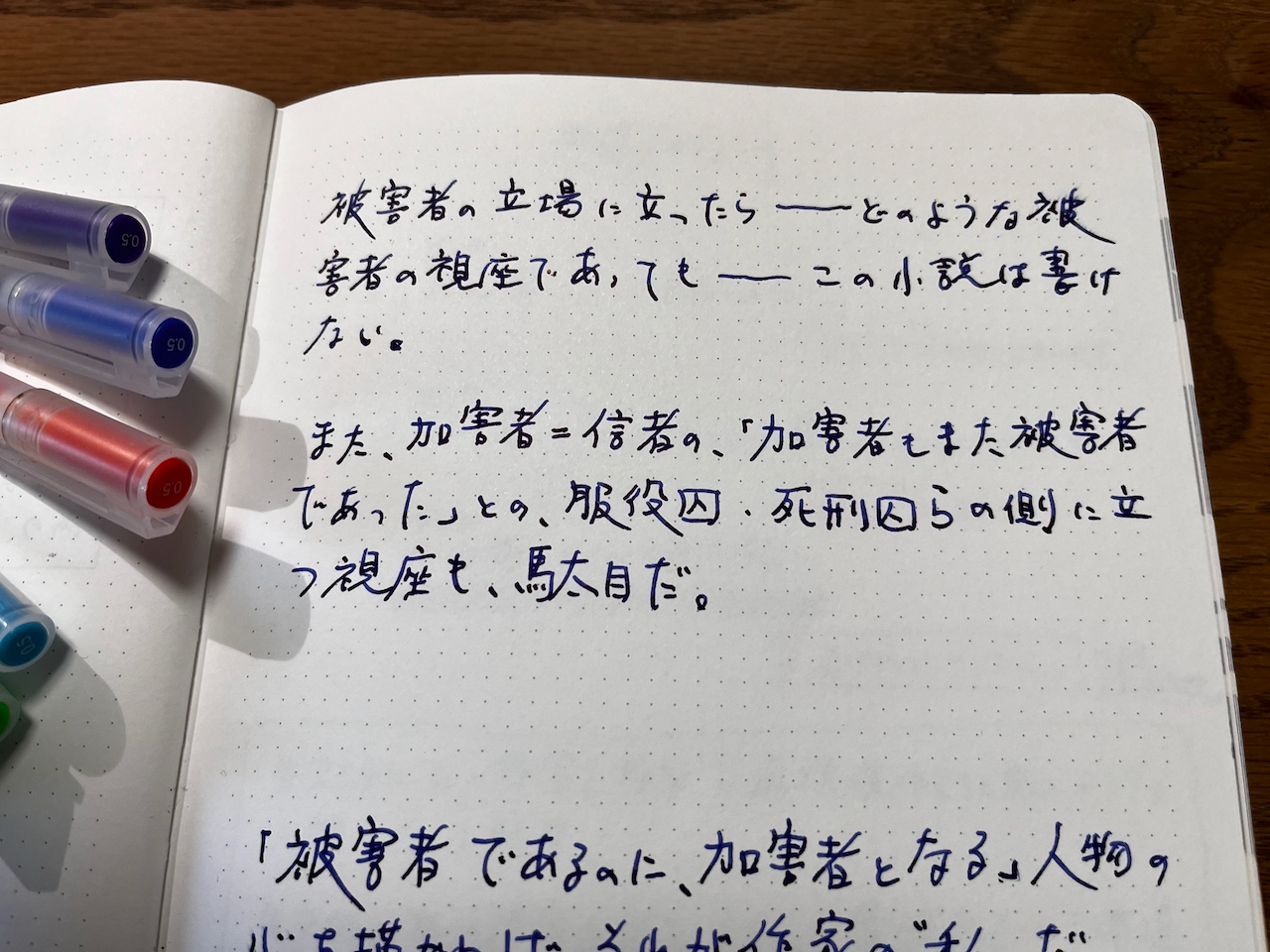

要するに私は、「そこに〈正義〉という軸があり、その軸のラインに沿って、自分の立ち位置を決める」ということをしていない。なぜならば私は文学者だからだ。そして、これは東日本大震災後に、ある人から(愛も込めて)言われたことなのだけれども、「小説家は、小説を書いていればいいんです」と思うので、そうすることにした。

準備を進めて、2019年の6月に、「よし、7月に入ったら起筆する」と決意して、しかし6月の下旬に「とてもこんな小説は書けない。重すぎる。俺には無理だ」と執筆を諦めた。その時、その小説の名前はまだ『曼陀羅華X』ではなかった。私は、いちどタイトルを捨てて、「連載開始は、断念する」と掲載予定誌の編集者ふたりに、じかに会って告げて、それから、もういちど、まともとは言いがたい心情のなかで、起ちあがった。

『曼陀羅華X 1994—2003』と題された原稿の、起筆日は2019年7月1日だった。この原稿は、原稿用紙200枚というボリュームになって、翌8月半ば、脱稿する。私はその入稿時、編集者に

〈自分を、ほとんど(本当に)殺してしまうような小説でしたが、しかし、その先に抜けられたのではないか、と感じています〉

としたためている。